Einleitung

Now the Great Map of Mankind is unrolled at once; and there is no state or Gradation of barbarism, and no mode of refinement which we have not at the same instant under our View. The very different Civility of Europe and of China; the barbarism of Persia and Abyssinia, the erratic manners of Tartary, and of Arabia. The Savage state of North America, and of New Zealand.1

Diese Zeilen, die der Philosoph Edmund Burke (1729–1797) ein Jahr nach der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 an William Robertson (1721–1793), den Historiographen Amerikas, schrieb, spiegeln das europäische Bewusstsein für die eigene privilegierte Position, die ethnische und kulturelle Vielfalt der Welt beobachten und begreifen zu können.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts trat Europa in ein Zeitalter der Entdeckungen ein, in dessen Verlauf sich zunehmend engere Beziehungen zu anderen Weltgegenden und deren Bewohnern herausbildeten. Auch geographische, geologische und andere Entdeckungen waren Teil dieses Prozesses, etwa das Wissen um die Gestalt und Gliederung der Erde oder um die Lage von Ressourcen. Die Entdeckungen hatten jedoch auch einen ethnisch-anthropologischen Aspekt, denn im Zuge einer stetigen Wechselwirkung zwischen den Zeugnissen der Reisenden und der Arbeit der Gelehrten daheim beeinflusste die Vielfalt der Völker und der gesellschaftlichen Organisationsformen das europäische Denken zu Fragen der menschlichen Gesellschaft, Kultur, Religion, Regierung und Zivilisation.

Der Begriff "Entdeckung" ist problematisch, da er suggeriert, dass passive indigene Völker von den Europäern "gefunden" wurden. Diese asymmetrische Sichtweise spricht den indigenen Völkern eine autonome Existenz vor der Ankunft der Europäer ab. Seit den frühen 1990er Jahren haben Historiker "Entdeckung" zunehmend durch den Begriff "Begegnung" ersetzt. Dieser wird als neutraler angesehen und impliziert, anders als die im Begriff "Entdeckung" angedeutete Subjekt-Objekt-Beziehung, eine Wechselwirkung. Anders als "Eroberung" und "Expansion" hat der Begriff "Begegnung" keinen ideologischen Beiklang und ist zudem mit einem transkulturellen globalen Geschichtsansatz vereinbar. Die Wahl eines neutraleren Begriffs ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es einen Prozess gab, in dessen Verlauf Europäer in ihnen bislang unbekannte Weltregionen eindrangen und für sich selbst neue Tier- und Pflanzenarten und Ökosysteme, neue Völker und Gesellschaften "entdeckten". Im Verlauf dieses Prozesses war die europäische Wahrnehmung der bei diesen Begegnungen angetroffenen "Anderen" von Anfang an durch eine hierarchische Sichtweise geprägt. "Vielfalt" im Sinn einer Abweichung von europäischen Normen beinhaltete gemeinhin auch "Minderwertigkeit". In europäischen Köpfen wurde das "Andere" automatisch mit einem niedrigeren Rang in der Zivilisationshierarchie gleichgesetzt.

Da der Begriff "Begegnung" auf einen wechselseitigen Prozess verweist, ist eine Untersuchung dieser Begegnungen ohne die Betrachtung der nichteuropäischen Sichtweise unvollständig. Dennoch soll es in diesem Beitrag vornehmlich um die europäische Seite der Begegnung gehen.

Begegnungen: Mit wem, wo und wann?

Über einen langen Zeitraum hinweg waren für die Europäer die "Anderen" zunächst die "Barbaren" der Griechen und Römer, dann die islamischen Araber und später die Mongolen. Später nahmen die osmanischen Türken diesen Platz ein und wurden fünf Jahrhunderte lang für die Christenheit zum Inbegriff des "Anderen". In all diesen Fällen waren die "Anderen" Feinde des christlichen Europas und eine direkte Bedrohung. In der Frühen Neuzeit stellten europäische Begegnungen jedoch die Folge eines Expansionsprozesses dynamischer westlicher Gesellschaften dar, die kapitalistische Wirtschaftsformen herausbildeten und sich zu Nationalstaaten entwickelten.

Die erste Expansionswelle im 15. und 16. Jahrhundert konzentrierte sich im Wesentlichen auf drei Gebiete: zunächst das atlantische Becken von den Atlantikinseln und der Küste Westafrikas zu den mittleren Regionen des amerikanischen Kontinents, sodann die nördlichen Meere, die sich von der Ostsee bis zum Weißen Meer und den Küsten Sibiriens und in westlicher Richtung zu den nordamerikanischen Küsten Kanadas, Labradors, der Hudsonbucht und der Baffininsel erstrecken und schließlich die östlichen Meere und das nördliche Asien. Der Schwerpunkt der zweiten Expansionswelle im 17. Jahrhundert lag im Pazifikraum mit Australien, Tasmanien, Neuguinea, Neuseeland und den Pazifikinseln, aber auch in den nördlichen Meeren zwischen Alaska und Sibirien. Im Verlauf der dritten Welle im 19. Jahrhundert drangen die Europäer ins Innere Afrikas vor (der "Wettlauf" oder "scramble" um Afrika).

Für die weißen Europäer brachte jede dieser aufeinanderfolgenden Expansionswellen Begegnungen mit neuen "Anderen". Umgekehrt gerieten auch die Bewohner anderer Weltteile in den Wirkungsbereich eines selbstbewussten, hellhäutigen "Anderen", der über große Schiffe und Feuerwaffen verfügte und einen unersättlichen Hunger nach Reichtümern und Seelen an den Tag legte. Zusammengenommen stellen diese Expansionswellen ein Zeitalter der globalen Plünderung dar, von der vor allem der Westen profitierte. Andererseits ebneten sie auch den Weg für eine zunehmend "transkulturelle" Welt.

Neben dem globalen Machtzuwachs Europas und der Neuaufteilung globaler Ressourcen zu dessen Gunsten hatten diese Prozesse zwei zusammenhängende langfristige Auswirkungen. Zum einen gaben sie europäischen Debatten zum Wesen von Natur, Mensch, Gesellschaft, Religion, Recht, Geschichte und Zivilisation neue Impulse und beförderten die Entstehung neuer Wissenschaften wie der Anthropologie, der vergleichenden Geschichtswissenschaft, der Linguistik, der Biologie und der Soziologie. Zum anderen brachten diese Prozesse eine Fülle gedruckter Reiseberichte und historischer Schriften hervor, die dazu führten, dass die Taten europäischer Abenteurer, Konquistadoren und Seefahrer Eingang in die nationalen Geschichtsnarrative fanden. Reiseberichte wie die mehrbändigen Relations sur les découvertes et les autres événements arrivés en Canada, et au nord et à l'ouest des États-Unis (1611–1672) und die Lettres édifiantes et curieuses (1702 und ff.) der Jesuiten versorgten Historiker und Philosophen mit grundlegenden Informationen und waren Inspirationsquellen für literarische Arbeiten. Sie ließen gebildete Europäer an der Erkundung neuer Welten und den dort gemachten Erfahrungen teilhaben.2

Die "Entdeckung" einer "neuen" Welt durch Christoph Kolumbus (1451–1506)[

Vielleicht weniger dramatisch in ihren Konsequenzen, gleichwohl aber von enormer wirtschaftlicher Bedeutung waren die portugiesischen Reisen nach Indien, die eine Neubelebung der Austauschbeziehungen zwischen dem Westen und dem südlichen und östlichen Asien zur Folge hatten. Im Westen wie im Osten stellten die Europäer Kontakte zu anderen, sich von ihnen unterscheidenden Gesellschaften und Kulturen her. Die Bewohner der Karibik und des nord- und südamerikanischen Festlandes wurden gemeinhin als "wild" angesehen. Allerdings stießen die Europäer in Gestalt der Azteken-, Maya- und Inkareiche auch auf Zivilisationen, die sie als "fortgeschrittener" ansahen und die zu grundlegenden historischen und ethnologischen Fragen Anlass gaben. Dagegen fanden Europäer im Osten Gesellschaften vor, deren Alter und komplexe Struktur sie erkannten und in denen es – im Gegensatz zu den indigenen Völkern der Amerikas – keine willigen Handelspartner oder leicht zu unterjochenden Eingeborene gab. Aus der vermeintlichen "Wildheit" der amerikanischen Ureinwohner und der Wahrnehmung der dort vorgefundenen Reiche als "halbzivilisiert" ergab sich für die Europäer eine Rechtfertigung für deren Eroberung und die Einführung neuer politischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Systeme, neuer Sprachen und Religionen.

Im Verlauf der folgenden Entdeckungen und Eroberungen kamen die Europäer im 16. und 17. Jahrhundert mit anderen indigenen Völkern in Amerika, Südafrika, Indonesien, Ozeanien sowie in Nord- und Zentralasien in Kontakt. Europäer bezeichneten diese als "wilde" Gesellschaften bestehend aus Jägern und Fischern oder als "barbarische" Gesellschaften nomadisierender Hirten. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts führte jedoch das Wirken jesuitischer Missionare und die Arbeit französischer, englischer und deutscher Orientalisten zur Entdeckung eines neuen, kulturell fortgeschrittenen "Anderen": der literarischen Überlieferung der Araber, der vom Brahmanismus geprägten religiösen Kultur Indiens, der konfuzianischen Philosophie Chinas, der Zivilisationen von Baalbek und Palmyra im Nahen Osten und der indoiranisch-avestischen und altindischen Sprach- und Literaturtraditionen, die zur sogenannten "orientalischen Renaissance" und zur "orientalischen Aufklärung" führten.4

Im ausgehenden 18. Jahrhundert erkundeten Europäer neue Regionen Afrikas. Das frühe 19. Jahrhundert brachte die Konsolidierung der britischen Herrschaft in Indien. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen die Kolonisation Australiens und Neuseelands, die französischen Feldzüge nach Tonkin, Vietnam und Kambodscha in den 1850er Jahren, das britische Engagement in Afghanistan und die Bemühungen Großbritanniens, Zugang zu den Märkten Chinas zu erhalten sowie die imperialistischen Unternehmungen Deutschlands, Belgiens und Italiens in West- und Ostafrika. Die Eroberung und Besiedlung des amerikanischen Westens wurde während des gesamten 19. Jahrhunderts fortgesetzt, bis schließlich in den 1890er Jahren offiziell die Schließung der Frontier verkündet wurde.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es kaum einen Teil der Welt – einige Regionen Chinas, Japan, die Arktis und die Antarktis ausgenommen – auf den Europäer nicht ihre wirtschaftliche und militärische Macht und ihre Kultur ausgedehnt hatten. Die aus der europäischen Expansion resultierenden Begegnungen setzten Prozesse in Gang, die zu einer zunehmend durch transkulturelle und transnationale Phänomene geprägten Welt führten. Diese Prozesse änderten den Verlauf der demographischen und ökologischen Geschichte der Erde grundlegend, etwa durch den Sklavenhandel erzwungenen Massenexodus von Afrikanern, durch die Kolonisation und die Verpflanzung gesellschaftlicher, religiöser und rechtlicher Vorstellungen und Praktiken, durch die wachsende Bedeutung überseeischer Regionen für die europäische Politik und Diplomatie, durch Massenmigrationen wechselnder Intensität von Europa nach Amerika und danach aus dem Rest der Welt nach Europa sowie durch eine erhebliche Erweiterung des auf europäischen Märkten verfügbaren Warenangebots und die allmähliche Herausbildung einer Weltwirtschaft. Die Folgen dieser Ereignisse sind in zahlreichen historischen Arbeiten erörtert worden, die im Folgenden kurz zusammengefasst werden.

Wer sind sie, woher kommen sie und wie leben sie?

Die Entdeckung Amerikas durch Europa "not only opened a new source of wealth to the busy and commercial part of Europe, but an extensive field of speculation to the philosopher, who would trace the character of man under various degrees of refinement, and observe the movements of the human heart, or the operations of the human understanding, when untutored by science or untainted with corruption".5

Europäer nahmen die neu entdeckte indigene Bevölkerung Amerikas als "Wilde" wahr. Der Begriff "wild" wurde auf Menschen und Gesellschaften angewendet, die nicht nur in sprachlicher und religiöser Hinsicht anders waren. In der Antike und im Mittelalter bezeichnete man Menschen anderer Sprache, Religion oder Kultur als "Barbaren". In der Frühen Neuzeit und als Ergebnis der erwähnten Begegnungen wurde jedoch der Begriff "Wilde" für Menschen verwendet, deren Lebensformen die Grundvoraussetzungen zivilisierter Gesellschaften angeblich nicht erfüllten, die nach den Naturgesetzen oder ganz ohne Gesetze, Bildung, Religion oder Moral lebten.

In Bezug auf die indigene Bevölkerung der Amerikas bildeten sich schnell zwei weit verbreitete Meinungen heraus. Nach der einen waren die sie lebendige Beweise eines verlorenen goldenen Zeitalters vor dem Sündenfall. Sie wurden als vollwertige Mitmenschen angesehen, denen es möglich war, alle vorgeblichen Errungenschaften der europäischen Zivilisation zu erwerben, einschließlich der christlichen Lehre und demzufolge auch ihr Seelenheil. Als potentielle Mitglieder der katholischen Kirche und Untertanen der Krone Kastiliens dürften sie – so forderten die Anhänger dieser Meinung – nicht versklavt werden und müssten in den Genuss derselben Rechte wie alle anderen spanischen Untertanen kommen. Es sei die Pflicht der spanischen Krone, eine politische Ordnung zu errichten, die ihre amerikanischen Untertanen vor der Raubgier der Kolonisten bewahren würde.

Die andere vorherrschende Haltung war, dass die Indianer lediglich halbmenschliche Wesen oder gar "Bestien" seien, denen die grundlegenden Voraussetzungen zivilisierter Menschen fehlen würden. Sie wären keineswegs "gute", sondern "schlechte Wilde": grausam, unmoralisch, dumm, zu harter Arbeit unfähig, ohne jegliche moralische und politische Maßstäbe und mit einem Hang zu unmenschlichen Praktiken wie Sodomie, Kannibalismus und Menschenopfern. Sie wären eindeutig keine vollwertigen Menschen und müssten von einer höher stehenden politischen Autorität kontrolliert werden, die ihnen die Vorteile der christlich-europäischen Ordnung bringen würde. Während die beschriebenen Haltungen zweifellos von den Debatten um die Rechtmäßigkeit der Herrschaft in den eroberten Gebieten beeinflusst wurden, warfen die indianischen Völker auch wichtige philosophische und glaubenstheoretische Fragen auf. Ihre bloße Existenz auf einer von Eurasien und Afrika durch einen mächtigen Ozean getrennten Landmasse schien mit der biblischen Schöpfungsgeschichte und der darin beschriebenen Neubevölkerung der Erde nach der Sintflut durch die Überlebenden der Arche Noah schwer vereinbar. Die Tatsache, dass sie offenbar nicht mit dem Christentum oder den anderen monotheistischen Religionen der Welt vertraut waren, ließ auch Zweifel an anderen Aspekten der biblischen Erzählung und der christlichen Lehre aufkommen.

Zudem waren einige Bewohner der neu entdeckten Gebiete zwar dem Äußeren nach Menschen, verfügten aber offenbar über keine gleichwertigen wirtschaftlichen, politischen oder religiösen Strukturen. Sie waren Nomaden, Sammler, Jäger, Fischer oder bestenfalls Hirten und einfache Ackerbauern. Sie lebten in kleinen, oft vorübergehend errichteten Dörfern und hielten nur wenige domestizierte Tiere. Sie besaßen keine Eisenwerkzeuge. Sie verfügten über keine Religion im Sinne der monotheistischen Religionen der Alten Welt. In den Augen der Europäer fehlte es in ihrem Zusammenleben zudem an Regeln und Konventionen zur Ordnung sexueller und familiärer Beziehungen. Die Bewohner der großen mesoamerikanischen Reiche mit ihren komplexeren urbanen Gesellschaften und staatlichen Strukturen wurden in technologischer und kultureller Hinsicht als nur geringfügig weiter fortgeschritten wahrgenommen als die "Wilden" und häufig als "Barbaren" bezeichnet, um sie von den "Wilden" zu unterscheiden. Diese europäischen Eindrücke und Beobachtungen wurden in einer Unmenge historischer, juristischer, religiöser und philosophischer Schriften festgehalten. Die Zahl dieser Werke stieg im Verlauf des europäischen Expansionsprozesses in der Neuen Welt rasch an und gab der gebildeten europäischen Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich mit den auf der anderen Seite des Atlantiks vorgefundenen Phänomenen vertraut zu machen. Im Zuge dieser Entdeckungen bildeten sich wenigstens drei Hauptprobleme heraus. Sie bezogen sich auf die Ursprünge, das Wesen, die Geschichte und die Zukunft der indianischen Völker.

Die Debatten zu Herkunft und Wesen der indigenen Völker Amerikas führten im Lauf der Jahrhunderte zu einer Vielzahl miteinander konkurrierender Erklärungen. Einer biblischen, monogenistischen Menschheitsauffassung zufolge waren sie Nachkommen Adams, die die Sintflut durch Abwanderung und die Besiedlung nicht überfluteter Gebiete überlebt hatten. Eine andere, polygenistische Sichtweise ging davon aus, dass sie das Ergebnis eines oder mehrerer Schöpfungsakte seien, die separat von dem in der biblischen Schöpfungsgeschichte beschriebenen stattgefunden hätten. Demnach hätte Gott gemäß der geomorphologischen Unterschiede der verschiedenen Weltregionen unterschiedliche Menschentypen geschaffen. Der Diffusionismus und der Evolutionismus waren zwei weitere Theorien, die von der herkömmlichen christlichen Lehre abwichen, um die Existenz und die Ursprünge der indigenen Einwohner Amerikas zu erklären.

Im Zusammenhang mit diesen Überlegungen stand die Frage nach den Gesellschaftsformen und der Geschichte. Die europäische Kultur entwickelte schrittweise eine Neigung zur Analyse anderer Kulturen und gesellschaftlicher Organisationsformen, aus der später die wissenschaftlichen Disziplinen Ethnographie, Anthropologie und historische Soziologie hervorgingen. Die ersten Beiträge in diesem Feld stammten nicht von weltlichen, sondern von geistlichen Autoren – den Missionaren. Diese machten es sich zur Aufgabe, andere Kulturen zu verstehen und stellten dabei eine Verbindung zwischen zivilisatorischen Debatten und dem Problem der Evangelisierung her. Es überrascht daher kaum, dass einige der scharfsinnigsten Analysen indianischer Gesellschaften von Männern der Kirche verfasst wurden. Ein Beispiel ist der Jesuit José de Acosta (1539–1600).6 Acostas Gedanken gingen bereits in eine ausgereifte sozialanthropologische Richtung, denn er verzichtete auf die Klischees vom "guten" oder "edlen Wilden" bzw. vom "schlechten" oder "unedlen Wilden". Er untersuchte Vorstellungen von "Barbarei" und "Wildheit" genauer und erlangte ein neues Verständnis des Einflusses von Natur, Bildung und Umwelt auf das politische Leben und die historische Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Er erörterte das Problem der Evangelisierung von Menschen mit grundlegend anderer Kultur und Sprache bemerkenswert moderner als vorangegangene Schriften zu diesem Thema. Von besonderer Bedeutung ist, dass Acosta in seiner Analyse der Barbarei eine Verbindung zwischen Ethnologie und Geschichte herstellte.

Acostas vergleichende Ethnologie ermittelte mehrere Typen von Barbaren und homines sylvestres feris similes ("wilden Tieren ähnliche Menschen der Wälder"), die er an verschiedenen Formen erkennbarer sprachlicher Kommunikation, politischer Organisation und religiöser Praktiken – oder deren Fehlen – festmachte. Seine ethnologischen Beschreibungen boten auch einen Anhaltspunkt für die Geschichte. Er vertrat die Meinung, dass alle Menschenrassen vor ihrer vollständigen Zivilisierung eine historische Entwicklung mit drei aufeinanderfolgende Stufen der Barbarei durchlaufen hätten. Mit anderen Worten, der gegenwärtige Zustand der Einwohner Amerikas stellte den primitiven Zustand der Menschheit dar. Waren sie aber in der Lage, höhere Organisationsstufen zu erreichen? Acostas christlicher Providentialismus ließ keinen Raum für die Vorstellung eines hoffnungslosen Verharrens in einem Zustand der Wildheit; allerdings könnten die Indianer sich nur unter Anleitung der in religiöser und politischer Hinsicht überlegenen Europäer weiterentwickeln.

Acosta zeigte auch, wie sich der orthodoxe christliche Diffusionismus mit der Geschichte vereinbaren ließ, indem er die Theorie aufstellte, dass Migration und die Beibehaltung nomadischer Lebensformen der Zivilisierung abträglich seien. Acosta behauptete, die Indianer seien die Nachkommen Japhets und vermutete, dass sie über eine noch unbekannte Passage in Nordostasien nach Amerika gelangt seien. Demnach seien die Einwohner Amerikas nach der Sintflut weiter als alle anderen Völker gewandert und hätten dabei einen größeren Anteil der zuvor erworbenen kulturellen Errungenschaften verloren. Diese Errungenschaften hätten sie aufgrund des Fehlens von Städten und sesshaftem Ackerbaus – für Acosta und andere Europäer grundlegende Voraussetzungen für eine zivilisierte Gesellschaft – nicht wiedererlangen können. In dieser Hinsicht stimmten Acostas Vorstellungen über die Indianer vollkommen mit der Theorie vom "Sündenfall des Naturmenschen" überein, welche die intellektuelle Auseinandersetzung des frühneuzeitlichen Europa mit den indigenen Völkern Amerikas prägte.7 Acostas Werk ist daher ein Beispiel dafür, wie die aus der Betrachtung der indigenen Gesellschaften resultierende intellektuelle Debatte die Entstehung der Ethnographie und ein besseres Verständnis der Geschichte menschlicher Gesellschaften beförderte.

Die Entwicklung der historischen Soziologie war eine der nachhaltigsten intellektuellen Auswirkungen der europäischen Begegnung mit "wilden" Gesellschaften. Acostas Werk hatte einen bleibenden Einfluss, insbesondere auf den Jesuiten Joseph-François Lafitau (1681–1746), dessen Schriften über die "wilden Bewohner" Amerikas8 die ethnologische Theorie voranbrachten, indem sie auf die symbolische Dimension aller Kultursysteme verwiesen und Parallelen zwischen den "wilden" Gesellschaften der Zeit und der Geschichte europäischer Völker zogen. Besonders interessant war die Idee, dass die Reise nach Amerika für Europäer nicht nur eine räumliche, sondern auch eine zeitliche war, da sie dort ihrer eigenen Vergangenheit begegneten. John Lockes (1632–1704) bekannte Feststellung "In the beginning all the world was America" ("Am Anfang war die ganze Welt Amerika") war eine der langlebigsten Formulierungen, die bei der intellektuellen Konzeptualisierung von Begegnung verwendet wurde. Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757) führte diese Idee näher aus, indem er Mythen, Fabeln und Orakel miteinander verglich, die er als die Hauptbestandteile einer primitiven Mentalität ansah, wie sie für alle in einem frühen Entwicklungsstadium befindlichen Menschen typisch sei.9 David Hume (1711–1776) und Charles de Brosses (1709–1777) erörterten die Frage, wie religiöse Kultformen sich vom Fetischismus und der Götzenverehrung zum Monotheismus und zum rationalen Deismus entwickelt hatten. Diese Überlegungen stützten die These, dass die Indianer minderwertig seien, eine Ansicht, die im 18. Jahrhundert besonders in den Schriften des französischen Naturforschers Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707–1788), des holländischen Philosophen Cornelius de Pauw (1739–1799) und des französischen Schriftstellers Guillaume Thomas Raynal (1711–1796) eine vorrangige Rolle spielte.

Neben der Entwicklung komplexerer relativistischer Theorien über die "Wilden", in denen die Bedeutung von Umwelt, Bildung und Gelegenheit betont wurde, blieben die Klischees vom "guten" oder "edlen" und vom "schlechten" oder "unedlen Wilden" (die sich nicht notwendigerweise ausschließen mussten) in der Gedankenwelt des Westens präsent.

Die Vorstellung vom "edlen Wilden" trug zur Entstehung primitivistischer Ansätze bei, die das einfache, ursprüngliche und von der zivilisierten Gesellschaft unverdorbene Leben verherrlichten. Nach dieser Sicht waren die "wilden" Gesellschaften Gemeinwesen, in denen unverfälschte Tugend, Freiheitsliebe und reine, authentische Bräuche vorherrschten. In seiner History of the American Indians (1775)10 zeichnete James Adair (ca. 1709–1783) ein positives Bild der im südlichen Hinterland Nordamerikas lebenden Indianerstämme und betrachtete sie als freie und gleichberechtigte Mitglieder einer neuen amerikanischen Gesellschaft. Das positive Stereotyp vom tugendhaften und ursprünglichen "Anderen" beinhaltete implizit auch Kritik an einer als korrupt und brutal wahrgenommenen europäischen Zivilisation. Bemerkenswerte Beispiele für die Verwendung des Klischees vom "edlen Wilden" sind die Beschreibungen, die Louis Armand, Baron de Lahontan (1666–um 1715) von den nordamerikanischen Indianern verfasste, die er im späten 17. Jahrhundert besuchte11 und – auf einer anspruchsvolleren philosophischen Ebene – Jean-Jacques Rousseaus (1712–1778) Discours sur l'inégalité12. In der europäischen Literatur, der Malerei und im Theater wurden die europäische Gesellschaft und ihre Missstände häufig durch die Augen weiser, aufrichtiger und aufmerksam beobachtender Mohawks, Huronen, Hottentotten, Tahitianer oder gar Inkas, Mexikaner, Perser und Chinesen betrachtet.

Das negative Stereotyp des "unedlen Wilden" war eine vorhersehbare Folge der ständigen Auseinandersetzungen zwischen den aggressiv vordringenden weißen Siedlern in Nord- und Südamerika, Australien, Neuseeland und Afrika und den nomadischen Jäger- oder Hirtengesellschaften der indigenen Bevölkerung, die als Hindernis für den Fortschritt und das Voranschreiten der Zivilisation wahrgenommen wurden. Die Konkurrenz um Land und Ressourcen förderte diese Abneigung, die dazu beitrug, das Bild vom "unedlen Wilden" fortzuschreiben. Dieses wurde jedoch auch durch Schriften gestützt, die vorgeblich wissenschaftlicher vorgingen. So versuchte der französische Naturforscher Buffon in seiner einflussreichen Histoire naturelle, générale et particulière13 eine Verbindung zwischen der äußeren Erscheinung und dem gesellschaftlichen Zustand des amerikanischen "Wilden" und der angenommenen "Neuheit" Amerikas und seiner Naturgeschichte, der angeblichen "Kraftlosigkeit" seiner Flora und Fauna sowie der "kindlichen Unreife" seiner menschlichen Bewohner und ihrer gesellschaftlichen Rückständigkeit herzustellen. Diese Phänomene führte er auf die späte Besiedlung des Kontinents zurück. Auch im 18. und 19. Jahrhundert beeinflusste das Klischee vom "schlechten" oder "unedlen Wilden" die Wahrnehmung der Amerikas.14

Auch für das historische und soziologische Denken im Europa des 18. Jahrhunderts, in dem versucht wurde, eine Theorie der Zivilisierung und des historischen Fortschritts sowie eine Hierarchie menschlicher Gesellschaften auf der Grundlage des "Fortschritts" zu entwerfen, spielte der "unedle Wilde" eine wichtige Rolle. Das bemerkenswerteste Beispiel hierfür ist die schottische Vierstufentheorie. Diese hierarchische Denkweise schloss kategorisch aus, dass ein erstrebenswertes Leben ohne die in "zivilisierten Gesellschaften" geltenden Normen, ohne Grundbesitz, Austauschbeziehungen, Geld, Handel und Warenkonsum, ohne den Schutz einer "zivilen Jurisprudenz" und ohne die christliche Weltanschauung erreicht werden könnte. Sie ging davon aus, dass jene Gesellschaften, die alle historischen Entwicklungsstufen bis hin zu einer kapitalistischen und urbanen Zivilisationsform durchlaufen hatten, den anderen materiell und intellektuell überlegen seien. Rückständige Gesellschaften könnten sich nicht eigenständig entwickeln, sondern nur unter wohlwollender Anleitung fortgeschrittener Gesellschaften.

Fortschritt wurde als ein linearer historischer Weg verstanden, dessen Endziel die "Zivilisation" war. Das Glück des Menschen – eine weltliche Art der Erlösung – oder die Realisierung der schicksalhaften oder historischen Bestimmung eines Volkes hingen dieser Sichtweise zufolge von der Verwirklichung einer "zivilisierten" Lebensweise ab. Die regelmäßigen Begegnungen zwischen vermeintlich mehr oder weniger entwickelten Gesellschaften schienen die Vorstellung von einer Hierarchie der zivilisatorischen Entwicklung zu bestätigen. Obwohl die europäische Aufklärung der Idee, dass die europäische Gesellschaft der Höhepunkt menschlicher Entwicklung sei, durchaus auch skeptisch gegenüberstand, bahnte sie letztlich doch den positivistischen und evolutionistischen Theorien des 19. Jahrhunderts den Weg. Begegnungen mit Nichteuropäern, die von Anfang an einen stark eurozentrischen Aspekt hatten, bestätigten scheinbar die Vorstellungen der Europäer von ihrem Rang in der Hierarchie der zivilisatorischen Entwicklung. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden im Zuge eurozentrischen Denkens bereits bestehende Ideen von der rassischen, kulturellen, wissenschaftlichen und technologischen Überlegenheit der Europäer weiterentwickelt. Die Vorstellung von der "Bürde des weißen Mannes" rechtfertigte die Unterwerfung nichteuropäischer Völker nicht nur, sondern stellte sie sogar als die Pflicht der Europäer dar, die ihre überlegene Kultur verbreiten müssten.

Seit dem späten 17. Jahrhundert kam es zu Begegnungen Europas mit Völkern in zwei anderen geographischen Regionen: Subsahara-Afrika und dem Pazifik. Nach den anfänglichen Aktivitäten der Portugiesen an der Atlantikküste engagierten sich später die Franzosen und insbesondere die Briten, die im 18. Jahrhundert den Handel mit Afrika dominierten, im subsaharischen Afrika. Das innere Afrika blieb lange unbekannt und europäisch-afrikanische Begegnungen beschränkten sich zunächst auf die Küstengebiete. Negative Sichtweisen und Verallgemeinerungen bestimmten dabei die europäische Wahrnehmung. Afrika wurde als ein von Despotismus und schrecklicher, unveränderlicher, allgegenwärtiger "Wildheit" geprägter Landstrich dargestellt – als ein eher naturwissenschaftlich denn historisch zu durchdringender Forschungsgegenstand. Zu dieser Sichtweise trugen vor allem zwei Faktoren bei: die schwarze Hautfarbe der Menschen und der Sklavenhandel. Beide zusammengenommen führten zur Herausbildung eines negativen Bilds der afrikanischen Völker. Für Europäer stellte die dunkle Hautfarbe ein klares und unveränderliches Unterscheidungsmerkmal dar und bekräftigte zusammen mit anderen körperlichen Merkmalen europäische Vorstellungen vom grundsätzlich verschiedenen und minderwertigen Afrikaner. Ab dem späten 17. Jahrhundert wurde der Ursprung der schwarzen Hautfarbe zum Gegenstand angeregter anatomischer, physiologischer und medizinischer Debatten, die über frühere Erklärungsversuche wie den "Fluch des Kain" und klimatische Faktoren hinausgingen.

Der angenommene Zusammenhang zwischen äußerlichen, "rassischen" Merkmalen und moralischen und intellektuellen Eigenschaften (wie von Buffon und – unter noch stärkerer Betonung rassischer Aspekte – von Hume und Edward Long (1734–1813) erörtert) wurde erst ab dem späten 18. Jahrhundert im Sinn von Ursache und Wirkung interpretiert, denn erst jetzt wurden die monogenetische Einheit der Menschheit und die Gleichheit aller Völker grundlegend in Frage gestellt. Obwohl einige bedeutende Reiseberichte seit dem späten 17. Jahrhundert ein differenzierteres Bild Westafrikas mit seinen diversen politischen Einheiten und seiner ethnischen und historischen Komplexität zeichneten, nahmen Europäer Schwarzafrikaner weiterhin im Sinne der alten Stereotype wahr: als unzivilisiert, barbarisch, träge, unzuverlässig, geistig und materiell versklavt und frei von jenen – besonders religiösen – Tugenden, die für den Fortschritt unabdingbar seien. Apologeten der Sklaverei behaupteten sogar, Afrikaner müssten zwangsläufig arabischen Sklavenhändlern und einheimischen Despoten zum Opfer fallen und wären deshalb unter der Obhut europäischer Herren besser aufgehoben. Indes entwarfen einige Reisende und Autoren komplexere und bisweilen sogar positive Schilderungen westafrikanischer Gesellschaften, wie z. B. der französische Naturforscher Michel Adanson (1727–1806) und die schottischen Philosophen John Millar (1735–1801) und Lord Henry Kames (1696–1782).

Das Wirken von Abolitionisten wie Anthony Benezet (1713–1784)[

Weder die Geschichtsschreibung der Aufklärung noch die idealistische Geschichtsphilosophie Hegels nahm Afrika in den Blick und so blieb der Kontinent im 19. Jahrhundert in den Augen der Europäer ein Land großer Widersprüche. Im Inneren lebten legendäre, sogenannte primitive Volksgruppen wie die Kongopygmäen, auf die der deutsche Botaniker und Völkerkundler Georg Schweinfurth (1836–1925) Anfang der 1870er Jahre erstmals traf. Dagegen fanden sich im Süden und Osten des Horns von Afrika straff organisierte und militärisch schlagkräftige Völker, die eine Herausforderung für die europäische Expansion darstellten und schwächeren europäischen Mächten sogar Niederlagen beibrachten, wie die Italiener in Äthiopien feststellen mussten. Dies konnte jedoch die vorherrschenden negativen Stereotype vom gesellschaftlich und wirtschaftlich rückständigen und Europa allgemein unterlegenen afrikanischen Kontinent nicht grundlegend verändern. Mit der späteren Entwicklung der physischen Anthropologie und ihrer Fixierung auf die Vermessung, Definition und Klassifizierung menschlicher Rassen wurde im westlichen Denken die Verbindung zwischen der äußeren Erscheinung, den moralischen Eigenschaften und dem Zivilisierungspotential noch verstärkt.

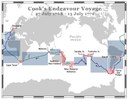

Die Zeit zwischen dem Ende des Siebenjährigen Krieges (1763) und dem Ausbruch der Französischen Revolution brachte eine Fülle neuer Erkenntnisse über den Pazifikraum dank Seefahrern und Wissenschaftlern wie George Anson (1697–1762), John Byron (1723–1786), Samuel Wallis (1728–1795) und Philip Carteret (1733–1796), Louis-Antoine de Bougainville (1729–1811) sowie Johann Reinhold Forster (1729–1798) und dessen Sohn Georg (1754–1794). Die drei langen Reisen James Cooks (1728–1779)[

Diese Begegnungen brachten Europäer mit Völkern in Kontakt, die nach ihrer Auffassung zuvor kaum oder gar nicht mit der Außenwelt in Verbindung standen. Mithilfe der historischen Genetik ist es mittlerweile gelungen, die Wanderrouten und die Durchmischung der damals auf der australischen Landmasse und im Pazifikraum lebenden Volksgruppen nachzuvollziehen. Die Europäer des 19. Jahrhunderts glaubten jedoch, dass die Bewohner der Pazifikinseln und die australischen Aborigines in vollkommener Isolation gelebt hätten. Die Auffassung, dass diese Völker von europäischer Kultur und europäischen Einflüssen isoliert gewesen seien, schien den Europäern nur zu schlüssig, da sie die Bewohner der Pazifikinseln als hochgradig primitiv und, abgesehen von ihrem äußeren Erscheinungsbild, kaum als Menschen wahrnahmen. Gemeinhin ging man davon aus, dass die Übernahme der europäischen Kultur eine Grundvoraussetzung für die Zivilisierung sei.

Trotz vieler Gemeinsamkeiten waren die Sichtweisen in den verschiedenen Ländern Europas nicht identisch. Französische Entdecker interpretierten das Gesehene oft in sentimentaler und idealisierender Weise.

![Johann Reinhold (1729–1798) und Georg Forster (1754–1794) in Tahiti John Francis Rigaud (1742–1810), Johann Reinhold und Georg Forster in Tahiti, o. J. [zwischen 1775–1780]; Bildquelle: Privatbesitz [wikimedia commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forsterundsohn.jpg?uselang=de.]](./illustrationen/anglophilie-bilderordner/johann-reinhold-172920131798-und-georg-forster-175420131794-in-tahiti/@@images/image/thumb)

Die Begegnungen mit den Völkern des Pazifiks und insbesondere mit den Einwohnern Tahitis beflügelten die Phantasie der Europäer nachhaltig,17 ebenso wie der direkte Kontakt mit Tahitianern wie Aoutourou und Omai (ca. 1753 – ca. 1780)[

Andere Zivilisationen, andere Geschichten

Europas Beziehungen zum Rest Eurasiens wiesen eine andere Dynamik auf. Die Entdeckungsreisen in diesen Regionen waren aus europäischer Sicht nicht weniger bedeutend als andere, führten jedoch in bevölkerungsreiche, hoch entwickelte und mächtige Staaten. Dies bestimmte auch den Charakter der Begegnungen, zu denen es dabei kam und die oft den Beginn langfristiger Beziehungen markierten. Diese waren zudem in stärkerem Maß von jahrhundertealten europäischen Kenntnissen und Sichtweisen geprägt.

Das europäische Wissen über das südliche und östliche Asien stammte aus früheren Begegnungen, die mit Alexander dem Großen (356–323 v. Chr.) begannen und sich während des Römischen Reiches und mit den Reisen mittelalterlicher Kaufleute und Missionare fortsetzten. Die Sicht auf den Orient wurde auch durch eine Reiseliteratur geprägt, die sich zu einem großen Teil aus Legenden und Mythen speiste. Im Europa des 15. Jahrhunderts wusste man um die Existenz alter und mächtiger Zivilisationen in Asien, wenngleich verlässliche Informationen nur spärlich vorlagen. Ab Ende des 15. Jahrhunderts brachten Entdeckungsfahrten zur See Europa in engeren Kontakt mit dem Fernen Osten, einer in den Augen der Europäer riesigen und komplexen Region, in der sich zunächst Holland, dann Frankreich, England und andere Nationen engagierten.

Von Beginn an spielten der Handel und die Religion für die Europäer die wichtigste Rolle und diese Schwerpunkte bestimmten auch ihre ersten Eindrücke. Seit der Reise des Vasco da Gama (um 1469–1524) wussten die Europäer, dass der Islam, zu dessen Eindämmung das christliche Europa entschlossen war, sich über gewaltige Gebiete erstreckte und erhielten Kenntnis von den mächtigen Zivilisationen der islamischen Welt. Zweitens erfuhr man, wie stark die Wirtschaft Asiens vernetzt war, deren Handelsgebiet von China und Indonesien bis ins östliche Afrika, zum Persischen Golf und zum Roten Meer und bis ins nördliche Ägypten und an die syrische Mittelmeerküste reichte. Drittens stellten die Europäer fest, dass China und – nach einem vielversprechenden Beginn – auch Japan äußerst schwer zugänglich waren. Es erwies sich als sehr schwierig, Zugang zum chinesischen Binnenmarkt zu erlangen und das politische Machtzentrum Chinas blieb abgeschieden und unerreichbar. Auch die festgefügten Strukturen des Seehandels, der Indien mit dem südlichen China, den Philippinen, Japan und Korea verband, bereiteten den Europäern erhebliche Schwierigkeiten. Obwohl sich die Portugiesen erfolgreicher als andere europäische Staaten als asiatische Seemacht etablieren konnten, zeigten die ersten drei Jahrhunderte des erneuerten Kontakts mit Asien, dass asiatische Zivilisationen den westlichen Neuankömmlingen durchaus ebenbürtige Rivalen sein konnten. So waren das Safawidische Persien, das Indien der Mogulkaiser und insbesondere das China der Qing-Dynastie im Hinblick auf die politische und administrative Organisation, die wirtschaftlichen Ressourcen, die Bevölkerungszahl, die Architektur, die urbanen Zentren, die technischen und produktiven Möglichkeiten sowie in Kunst und Kultur jedem europäischen Staat ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen.

Die europäische Begegnung mit dem Orient in der Frühen Neuzeit fand hauptsächlich durch Einzelne oder kleine Gruppen statt. Statt mehrerer tausend lebten in Asien gerade einige hundert Europäer mit weltlichem oder kirchlichem Hintergrund. Bis zum späten 18. Jahrhundert waren das niederländische Batavia![Grundriss von Batavia, 1629 IMG "Afbeldinge van 't Casteel en de Stadt Batavia…", kolorierter Stich von C. de Jonghe [?] nach M. du Chesne [?], Amsterdam: R. & J. Ottens 1740; Bildquelle: De Nationale Bibliotheek van Nederland in Den Haag, Sammlung Atlas Van Stolk, 3597-3, http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/ATVS02:17289.](./illustrationen/herrschaft-bilderordner/grundriss-von-batavia-1629-img/@@images/image/thumb)

Der Handel mit asiatischen Gütern und Stoffen hatte tiefgreifende Wirkung auf das wirtschaftliche, politische, diplomatische und gesellschaftliche Leben in Europa. Europäische Konsummuster und gesellschaftliche Gewohnheiten wurden zunehmend von den neuen, aus Asien stammenden Produkten geprägt, die sich großer Beliebtheit erfreuten: Gewürze, Tee, Tulpen, fein bedruckte Musselin- und Baumwollstoffe, Kleidung und Accessoires aus Seide wie Pyjamas, Schals oder Fächer, Tapeten, Möbel aus lackierten und exotischen Hölzern, feines blaues Porzellan, orientalischer Gartenbau und später Opium. Mit diesen teuren Luxusartikeln schmückte sich vor allem der Adel; doch auch für das aufstrebende Bürgertum wurden sie zu begehrten Statussymbolen. Diese Zunahme asiatischer Importe wirkte sich negativ auf die europäische Handelsbilanz aus. Europäische Handelsgesellschaften strebten daher die Entwicklung neuer Finanzsysteme für ihre sogenannten "Investitionen" in Exporte aus ihren Fertigungsstätten in Asien an. Zur Durchsetzung günstiger Handelsbedingungen gingen europäische Regierungen meist dauerhaftere Beziehungen mit asiatischen Staaten ein und griffen aktiv in deren innere Angelegenheiten ein. Umgekehrt waren damit die Auswirkungen für die asiatische Wirtschaften und Gesellschaften nicht weniger tiefgreifend.

Seit dem 16. und in noch stärkerem Maße seit dem späten 18. Jahrhundert wurden in Europa Informationen und Eindrücke über den Fernen Osten in zahlreichen bildlichen Darstellungen, Berichten und literarischen Werken verschiedenster Genres verbreitet. Diese hatten beträchtlichen Einfluss auf die europäische Kultur und vor allem auf europäische und westliche Vorstellungen vom Orient.21

Konzepte und Darstellungen Asiens waren seit Herodot und Aristoteles (384–322 v. Chr.) Teil der europäischen Kultur. Dieses "Wissen" war jedoch sehr begrenzt und bezog sich nur auf einen kleinen Teil des Kontinents. Die Reisen der Brüder Niccolò (bl. 1252–1294) und Maffeo Polo (bl. 1252–1309), Vater und Onkel von Marco Polo (um 1254–1324), und der an den Hof des Großkhans entsandten katholischen Missionare brachten zwar einige neue Erkenntnisse. Aufgrund des Fehlens ständiger Kontakte sowie mangelnder zuverlässiger und präziser Informationen gründeten sich die europäischen Vorstellungen von Asien jedoch weniger auf Fakten denn auf Legenden. So war Asien für die Europäer am Vorabend von Vasco da Gamas Reise nach Indien ein weitgehend unbekannter Weltteil. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Asienbild Europas noch immer von antiken griechischen Quellen geprägt und ging von der Existenz alter, kulturell hochstehender und reicher Zivilisationen mit zentralisierten, despotischen Monarchien aus.

Die folgenden Begegnungen mit der Welt des Islam in Form des Osmanischen Reiches und der von ihm ausgehenden Bedrohung verstärkten diese Sicht auf das "andere" und "fremde" Asien und erweiterten sie um eine religiöse Komponente. Asien wurde als eine mehr oder weniger undifferenzierte Landmasse wahrgenommen, deren stagnierende Gesellschaften vor allem aufgrund klimatischer und ökologischer Bedingungen von politischem Despotismus, Sklaverei und ketzerischen, dem Götzendienst frönenden Religionen geprägt waren. Aufgrund ihrer kulturellen Leistungen sahen Europäer asiatische Gesellschaften in zivilisatorischer Hinsicht als ebenbürtig an. Der Eindruck, dass diese Gesellschaften grundlegend "anders" waren, blieb jedoch bestehen und wurde durch religiöse und kulturelle Unterschiede sowie durch Sprachbarrieren noch verstärkt. Die Schwierigkeiten, europäische Wirtschaftsinteressen durchzusetzen, und das Christentum zu verbreiten, die in vielen Teilen Asiens auftraten, verstärkten die negative Wahrnehmung dieser Regionen. Das Mogulreich und China wurden immer wieder als Despotien dargestellt – eine Auffassung, die durch einflussreiche Reiseberichte, etwa von Thomas Roe (um 1581–1644), François Bernier (1625–1688) und Jean Chardin (1643–1713) sowie die Schriften von Staatsphilosophen wie Montesquieu (1689–1755) bekräftigt wurde. Den Darstellungen dieser Autoren nach waren die zahlreichen politischen Einheiten zwischen der Hohen Pforte in Konstantinopel und dem Hof der Qing-Kaiser in Peking von gleicher Beschaffenheit und durch die Willkürherrschaft orientalischer Despoten gekennzeichnet.

Es gab jedoch auch Deutungen, die dieser Lesart widersprachen. So entwickelte sich im 18. Jahrhundert eine alternative Sicht auf den Orient. Bedeutende Denker der Aufklärung wie Voltaire (1694–1778) unternahmen den Versuch, das bis dahin vorherrschend negative Asienbild aufzubrechen. Gelehrte wie Abraham-Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731–1805) befassten sich mit der Geschichte und den Rechtssystemen Asiens und traten der Auffassung entgegen, dass es im Orient weder geschriebene Gesetze noch Privateigentum, verlässliche Justiz, reguläre Verwaltung oder öffentliche Ordnung gäbe. Dennoch blieben diese Vorurteile verbreitet. Sie beeinflussten westliche Einschätzungen der asiatischen Staaten und ihres zivilisatorischen Entwicklungsstands. So bildeten sich zwei gegensätzliche Auffassungen heraus. Die eine war eindeutig eurozentriert und erklärte die "Andersartigkeit" des Orients im negativen Sinne. Die andere sah den Orient als ein alternatives Modell, das nicht nur anders, sondern in vielerlei Hinsicht auch besser als das damalige Europa war.

Das gängigste Asienmotiv im Europa des späten 18. Jahrhunderts war das der "statischen" Gesellschaft. Was zuvor im positiven Sinne als Stabilität gedeutet worden war, wurde nun als die Unfähigkeit asiatischer Gesellschaften angesehen, sich, wie Europa, weiterzuentwickeln. Gleichzeitig räumten die Kommentatoren ein, dass viele asiatische Staaten in der Vergangenheit nichtsdestoweniger viel erreicht hätten, wie es der hohe Stand der Produktion und die technischen und künstlerischen Traditionen beweisen würden. Eine in Frankreich, Großbritannien und Deutschland verbreitete Denkschule ging davon aus, dass Asien die Wiege der Zivilisation sei und dass sich Wissenschaft, Philosophie und religiöse Lehren von dort aus in den Westen ausgebreitet hätten.

Gleichzeitig glaubten Europäer, dass Asien in seiner Entwicklung stagniere und dass sich der technologische Abstand zwischen Europa und Asien stetig vergrößere, insbesondere im Hinblick auf Länder, die die Öffnung ihrer Märkte verweigerten. Neue Begriffe fanden Eingang in die wirtschaftlichen und allgemeinen Debatten, wie etwa die Bezeichnung "stationary state"22 ("statischer Staat"), die häufig für das zeitgenössische China verwendet wurde. Ein Ansatz, diese scheinbare Unbeweglichkeit zu erklären, führte umweltbedingte und kulturelle Gründe an. Demnach seien in islamischen Staaten und im konfuzianischen China das Klima und die Glaubensvorstellungen verantwortlich für Trägheit, Faulheit und Initiativlosigkeit der Menschen. Die Umweltbedingungen wurden jedoch nicht als wichtigster Faktor angesehen. Der angenommene Zusammenhang zwischen der Unbeweglichkeit, dem Fehlen bürgerlicher und politischer Freiheiten und der daraus resultierende Mangel an individueller Sicherheit in den asiatischen Gesellschaften bestätigte europäische Auffassungen von der im damaligen Europa angeblich verwirklichten Verbindung von Freiheit, Fortschritt und Zivilisierung.

Diese Form der Sinophobie wurde im späten 18. Jahrhundert zur vorherrschenden Sichtweise in Bezug auf China und überwog bei weitem die Sinomanie, die die "crisis of the European mind"23 ausgelöst hatte, sowie jene Strömung der Kultur und des Denkens der Aufklärung, das einer wohlgeordneten monarchischen Regierung und einem auf Verdienst gegründeten Adel ebenso Respekt zollte wie der Förderung der Landwirtschaft, der Gründung sozialer Beziehungen auf moralische Lehren und religiöser Toleranz. Die Wertschätzung der chinesischen Zivilisation war oft durch christlichen Skeptizismus motiviert. Die historische Überlieferung Chinas, die sich auf schriftlich belegte astronomische Beobachtungen gründete, legte eine historische Chronologie nahe, die der Bibel widersprach und gab jenen Kräften in Europa eine wirkungsvolle Waffe in die Hand, die davon überzeugt waren, dass die Welt wesentlich älter war, als es die jüdischen Schriften der Juden nahelegten. Skepsis gegenüber der christlichen und besonders der katholischen Sicht der Weltgeschichte und das Eintreten für Naturreligionen und Toleranz trugen zur Sinomanie bei. Diese war nicht nur ein intellektueller Trend, sondern manifestierte sich auch – und vielleicht dauerhafter – im Kunstgeschmack und in Gebrauchsgegenständen.

Der Übergang von der Sinomanie zur Sinophobie zeigte sich hingegen weniger als Wandel im Geschmack oder bei Konsumgütern sondern in veränderten Geisteshaltungen. Ihm lagen zwei Hauptursachen zugrunde: Zum einen geriet die Gesellschaft Jesu im Verlauf anhaltender Kontroversen in Verruf und wurde schließlich 1773 verboten. Infolgedessen verlor die wohlwollende Haltung gegenüber China und der chinesischen Kultur, die sich in den Schriften vieler in China tätiger jesuitischer Missionare fand, an Einfluss. Vor der Aufhebung des Ordens hatten die Jesuiten zahlreiche Übersetzungen und eigene Schriften herausgebracht, die sich mit der chinesischen Zivilisation befassten sowie die Macht und Größe Chinas herausstellten, um so auf die Bedeutung der missionarischen Aktivitäten in dieser Region zu verweisen. Neben französischen Gelehrten wie Nicolas Fréret (1688–1749) und Joseph de Guignes (1721–1800) waren es die Jesuiten, die mit ihrem Studium der chinesischen Sprache und ihren Sammlungen chinesischer Texte die Grundlagen für die moderne westliche Sinologie schufen. Der zweite Umstand, der die Sinophobie begünstigte, war die zunehmende Ungeduld Großbritanniens und anderer europäischer Mächte gegenüber den Beschränkungen, die dem europäischen Handel in China auferlegt waren. Die britische Expansion und Vorherrschaft in Indien verstärkte den Druck auf eine Öffnung des chinesischen Markts. Sowohl Großbritannien als auch andere europäische Mächte gingen zu einer aggressiveren Vorgehensweise über. Die wachsende Ungeduld und Abneigung gegenüber China zeigte sich auch in der europäischen Kultur. Einflussreiche Autoren wie Johann Gottfried Herder (1744–1803), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), Leopold von Ranke (1795–1886), Alexis de Tocqueville (1805–1859) und John Stuart Mill (1806–1873) gaben frühere Sympathien für China auf und befürworteten ein forscheres Vorgehen, wie die "Kanonenbootdiplomatie" der 1830er und 1840er Jahre.

Währenddessen führte der Sieg der Briten über die Franzosen im Jahre 1763 zum Beginn der direkten britischen Herrschaft im nordöstlichen Indien und zur intensiveren Beschäftigung mit den dortigen Verhältnissen und der Geschichte des Landes. Eine zentrale Frage war, wie Indien regiert werden sollte. Wer zu dieser Debatte beitragen und – wie dies Edmund Burke tat – auf die Fehler verweisen wollte, die in den ersten Jahrzehnten der britischen Verwaltung gemacht worden waren, musste mehr über Land und Leute erfahren. Mit Indiens Vergangenheit, der hinduistischen Kultur und Religion, den alten muslimischen Traditionen und der jüngeren indischen Geschichte befasste sich zunächst die erste Generation der Sanskritgelehrten und islamischen Rechtsforscher, allen voran William Jones (1746–1794)[

Die von der vergleichenden Sprachwissenschaft eingeführte These, dass Europäer, Asiaten, Afrikaner und Indianer einen gemeinsamen asiatischen Ursprung hätten, war für einige ein willkommener Beweis für die Richtigkeit der biblischen Schöpfungsgeschichte. Der Orientalismus stand also keineswegs im Gegensatz zum christlichen Glauben. Sylvestre de Sacy (1758–1838), Friedrich Schlegel (1772–1829), Henry Thomas Colebrooke (1765–1837), Max Müller (1823–1900) und andere setzten die wissenschaftliche Erforschung des Orients im 19. Jahrhundert fort. Die Entdeckung des Hinduismus, des Buddhismus und der literarischen, religiösen und mythologischen Traditionen des Sanskrit wie auch die Erforschung der indischen Geschichte, Kunst und Architektur, die eine Folge der britischen Präsenz in Indien waren, riefen auch im 19. Jahrhundert bei vielen Europäern Begeisterung und Bewunderung hervor. Obwohl viele Aspekte des "Orientalismus" untrennbar mit dem britischen Imperialismus verbunden sind, lässt sich doch eine auf ernsthafter wissenschaftlicher Forschung basierende orientalistische Tradition erkennen, die sich nicht als bloße Rechtfertigung der imperialistischen und kapitalistischen Ausbeutung Asiens oder als Ausdruck von Machtverhältnissen abtun lässt. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass viele asiatische Kulturen eine Art Verjüngung oder Renaissance durchliefen, wie etwa die sogenannte Bengalische Renaissance mit Rajah Ram Mohan Roy (1775–1833) und Rabindranath Tagore (1861–1941) und ähnliche Bewegungen anderswo, die asiatische Traditionen und modernisierende westliche Einflüsse in Einklang zu bringen suchten.

Intensive Begegnungen anderer Art

Ein eigener Aspekt europäischer Entdeckungen und Begegnungen mit dem "Anderen" war die Beförderung von Nichteuropäern nach Europa und in die westliche Welt. Die Geschichte ihres Aufenthalts im Europa und Westen der Frühen Neuzeit stellt ein breites und vielseitiges Forschungsgebiet dar. Diese Nichteuropäer lassen sich nach einer Reihe von Leitfragen kategorisieren: Kamen sie freiwillig oder wurden sie zwangsweise (wie z. B. Leibeigene) in andere Länder gebracht? Gingen sie für immer oder nur vorübergehend (wie etwa Kriegsgefangene) dorthin? Reisten sie in kleinen oder großen Gruppen (wie koloniale Sklaven) in den Westen? Migrationsströme sind ein Beispiel für freiwillige und (meist) dauerhafte Bewegungen einer Vielzahl von Menschen. Diese Ströme gingen vornehmlich von Europa in andere Teile der Welt bis sich dieser Trend in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts umkehrte. Nichteuropäer kamen in früherer Zeit hingegen meist als angehende Dolmetscher, diplomatische Gesandte und religiöse Konvertiten. Die meist vorübergehenden Aufenthalte dieser Amerikaner, Asiaten und Afrikaner spielten eine wichtige Rolle bei der Ausbildung europäischer Vorstellungen vom "Anderen".

Seit den frühen Tagen der Entdeckungen und Expansionsaktivitäten in Übersee kam es häufig vor, dass Europäer sich einzelner "exotischer" Bewohner dieser Gegenden oder ganzer Gruppen und Familien bemächtigten und sie nach Europa verbrachten. Dort sollten sie als Dolmetscher ausgebildet werden (die entscheidende Bedeutung sprachlicher Kommunikation wurde von Anfang an erkannt27), als Informationsquellen für Beamte, Seefahrer und Kolonialunternehmer fungieren und eine religiöse Erziehung erhalten. Oft war dies auch mit einem vorübergehenden Dienstverhältnis bzw. einer Knechtschaft verbunden. Oft wurden Nichteuropäer jedoch lediglich als lebende Beispiele des "Anderen" und damit auch als Symbol europäischer Überlegenheit verschleppt. Häufig wurden sie auch bei "Ceremonies of Possession" ("Besitzergreifungszeremonien")28 zur Schau gestellt. Ungeachtet der hauptsächlichen Gründe für ihre Gefangennahme und ihren Transport nach Europa nahmen sehr viele Nichteuropäer an öffentlichen Vorführungen verschiedenster Art teil, während derer sie als Beispiele des menschlichen "Anderen" herhalten mussten.

Dieses Phänomen hat in jüngster Zeit zunehmend Beachtung gefunden, insbesondere in Bezug auf das Europa und die USA des 19. Jahrhunderts, wo solche menschlichen Ausstellungen aus kommerziellen Gründen oder gar im Namen der Wissenschaft in systematischer Weise durchgeführt wurden. Für viele Europäer waren diese Begegnungen die einzige Möglichkeit, "echte" Nichteuropäer zu sehen. Die Motive und Hintergründe dieser Verschleppungen und Begegnungen, wie auch ihre Auswirkungen auf europäische Wahrnehmungen des "Anderen" variierten jedoch zwischen dem 15. und dem 20. Jahrhundert. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass nicht nur Europäer Vertreter anderer ethnischer Gruppen entführten. Diese Praxis war auch bei nichteuropäischen Völkern verbreitet und wurde bei Kontakten und Konflikten zum Teil von beiden Seiten angewandt.29 Die Verschleppung von Menschen aus ihren Heimatregionen in weit entfernte Gegenden war vielleicht ein charakteristischer Aspekt europäischer Entdeckungen und Expansion30, jedoch keineswegs ein ausschließlich europäisches Phänomen.

Neuere Forschungen zu diesem Thema haben eine Fülle von Erkenntnissen für das frühneuzeitliche England und für Frankreich, Großbritannien und die USA im 19. und 20. Jahrhundert erbracht.31 Berechnungen haben ergeben, dass in den zweieinhalb Jahrhunderten vor der Amerikanischen Revolution 175 indigene Einwohner Amerikas nach Großbritannien gebracht wurden bzw. als Gesandte oder Gefangene dorthin reisten.32 Obwohl nicht alle als Ausstellungsobjekte über den Atlantik transportiert wurden, war diese Möglichkeit doch stets präsent, selbst wenn sie in der Hauptsache als Informanten, als künftige Dolmetscher, Führer und Vermittler oder als Versuchskaninchen für Europäisierungsexperimente vorgesehen waren. In einzelnen Fällen wurden nordamerikanische Indianer im 17. und 18. Jahrhundert sogar nach Frankreich und Großbritannien gebracht, um ihnen die Pracht des jeweiligen Hofes und die militärische Macht des Reiches vorzuführen. Dergestalt geblendet und eingeschüchtert, sollten sie zu treuen Untertanen und loyalen Bündnispartnern in kolonialen Konflikten werden.

Eine aufschlussreiche Verbindung lässt sich zwischen diesen Gefangenen im neuzeitlichen Europa und den zeremoniellen Praktiken der Antike, insbesondere dem römischen Triumphzug herstellen. Mit seiner rituellen Zurschaustellung besiegter "Barbaren", vor allem von Häuptlingen, Königen, Generälen und Adligen, kann der Triumph als Vorläufer und Inspirationsquelle späterer Ausstellungen exotischer Menschen betrachtet werden.33 Ein wesentliches Motiv war die Zurschaustellung von Gefangenen als greifbarer Beweis des Sieges, als eine physische Erfahrung der Ausdehnung und Vergrößerung des Imperiums.34 Ein wichtiger Unterschied zwischen antiken Triumphzügen und ähnlichen Ereignissen in der Neuzeit bestand darin, dass bei letzteren nicht nur Kriegsgefangene zur Schau gestellt wurden. Bereits in der Frühphase der Entdeckungen wurden in Kriegen gefangengenommene Indianer als Sklaven nach Europa verschleppt. Es gab Fälle, in denen nordamerikanische Indianer als Kriegstrophäen nach England gebracht und dort ebenso wie zuvor türkische Gefangene in italienischen und anderen europäischen Städten des 16. Jahrhunderts bei Paraden zur Schau gestellt wurden. Viele indigene Einwohner Amerikas wurden jedoch nicht als Kriegsgefangene, sondern als Kuriositäten nach Europa gebracht. Einige gingen auch freiwillig. Das Interesse an diesen exotischen Menschen erklärt sich einerseits aus dem Weiterführen des auf die Renaissance zurückgehenden Bestrebens, die Natur zu katalogisieren und damit zu zähmen. Andererseits waren Abnormitätenschauen oder "cultural spectacles of the extraordinary body"35 ebenfalls ein wichtiger Aspekt der Zurschaustellung und Wahrnehmung dieser Menschen.36

Seit dem frühen 16. Jahrhundert waren einzelne Vertreter, Familien oder Gruppen exotischer Menschen – Inuit, nordamerikanische Indianer, Lappen, Ureinwohner Brasiliens usw. – nach Europa gebracht worden, um sie dort bei privaten oder öffentlichen Feierlichkeiten zur Schau zu stellen oder einzusetzen.37 Michel de Montaigne (1533–1592) beeindruckten die Begegnungen mit Vertretern exotischer Völker so tief, dass er in der Folge Betrachtungen zum Kannibalismus und zur Barbarei anstellte. Diese waren möglicherweise vom Zusammentreffen mit einem Angehörigen des Tupí-Volkes inspiriert, der wahrscheinlich mit einigen anderen brasilianischen Indianern nach Frankreich gebracht wurde, um im Jahre 1550 beim feierlichen Einzug Heinrichs II. (1519–1559) in Rouen aufzutreten. Dieses Beispiel ist vielleicht nicht typisch für die Wirkung der Exoten auf die europäische Öffentlichkeit, doch das regelmäßige Auftreten dieser "Anderen" in europäischen Städten musste zwangsläufig eine Wirkung auf das Verständnis der menschlichen Vielfalt eines breiten Publikums haben, wenn sich diese Wirkung auch kaum quantifizieren lässt. Die Zurschaustellungen fanden zunächst beinahe ausschließlich im Rahmen von öffentlichen Festen, an den Fürstenhöfen oder in Adelssitzen statt. Später gab es derartige Veranstaltungen auch auf Märkten, in Gast- und Kaffeehäusern, Theatern, Ausstellungsräumen und auf landesweiten oder internationalen Industrie- oder Kolonialausstellungen. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden sie zu einem Bestandteil der Unterhaltungsindustrie.

Die zunehmende Ausweitung der europäischen Herrschaft über andere Weltregionen ab Ende des 18. Jahrhunderts spiegelte sich auch in der wachsenden ethnischen Vielfalt der in Europa eintreffenden "Exoten" wieder, aus deren Unterhaltungswert nun vermehrt Kapital geschlagen wurde. Nicht nur indigene Einwohner der Amerikas, sondern auch Afrikaner und Asiaten wurden jetzt nach Europa gebracht, um dort in kurzlebigen Menschheitsmuseen als Ausstellungsstücke zu dienen. Auf dem Höhepunkt der Mode in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unternahmen diese Museen große Tourneen, die oft mehrere Monate dauerten und sie in mehrere Länder führten. Sie präsentierten lebende "Andere" in der angeblich authentischen Aufmachung der "Eingeborenen", die in nachgebauter "natürlicher" Umgebung ihr traditionelles Leben nachspielten. Diese "menschlichen Zoos" mit ihren "schwarzen Dörfern" boten nicht nur eine Form der Unterhaltung, sondern auch eine öffentliche Inszenierung der angenommenen Überlegenheit der weißen Rasse, die angesichts der Rückständigkeit "wilder" Völker nur zu offensichtlich schien.

Seit dem späten 15. Jahrhundert, als die ersten "Wilden" nach Europa gebracht wurden, bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hinein, in denen exotische Menschen regelmäßiger Bestandteil kolonialer und imperialer Ausstellungen waren, änderte sich das Phänomen in mehrerer Hinsicht. Die Triumphmärsche des Columbus und des Hernán Cortés (1485–1547) durch Sevilla, Toledo und Barcelona fanden ihre Entsprechung in den Kolonialtruppen, die an den europäischen Militärparaden des 20. Jahrhunderts teilnahmen. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch eine Industrie entstanden, die das europäische Interesse an "wilden" und exotischen Menschen kommerziell verwertete. Kapitalistische Unternehmer wie der Tierimporteur Carl Hagenbeck (1844–1913)[