Völkerrecht, Konsularrecht, Kolonialrecht

Als Kolonialrecht wird die Gesamtheit der rechtlichen Normen und wissenschaftlichen Untersuchungen bezeichnet, die die Regierung und Verwaltung der von westlichen Mächten eroberten überseeischen Gebiete betrifft. Als autonome Disziplin – mit einer eigenen und anerkannten Bezeichnung, einem eigenen Studienziel, spezifischen methodischen Charakteristiken und mit einem besonderen wissenschaftlichen Stellenwert in Forschung und Lehre an Universitäten – wurde das Kolonialrecht erst Anfang des 20. Jahrhunderts betrachtet. Erstaunlicherweise erschienen die ersten umfangreichen theoretischen Regelwerke zum Kolonialrecht in Italien, also in dem Staat, der als letzter koloniale Erfahrungen machte.

1918 veröffentlichte ein hochrangiger Vertreter der europäischen Juristen des öffentlichen Rechts, Santi Romano (1875–1947), bei einem römischen Verlag den Corso di diritto coloniale, die Verschriftlichung eines Kurses, den er in Florenz gehalten hatte. Der Text machte sofort durch seine Originalität auf sich aufmerksam.1 Zwar hatten nicht wenige Völker-, Verfassungs- und Verwaltungsrechtler schon seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in angesehenen Zeitschriften über Probleme mit den Kolonien geschrieben oder hatten diesen eigene Abschnitte in ihren Handbüchern gewidmet. Santi Romano jedoch stellte die Sache in einem anderen Licht dar.

Erstmals widmete ein berühmter Öffentlichrechtler dem Kolonialrecht einen speziellen Universitätskurs und veröffentlichte ein Handbuch mit dem Ziel, eine wissenschaftliche Abhandlung der Materie anzubieten und die Stellung festzulegen, die diesem Recht in der Enzyklopädie des juristischen Wissens zustehen sollte. Nach Santi Romanos Meinung konnte man sich nicht länger damit zufrieden geben, das Kolonialrecht mit den in der Kolonie geltenden maßgeblichen Vorschriften gleichzusetzen, oder damit, Ordnung in das verworrene und widersprüchliche Normenmaterial zu bringen, das jeder europäische Staat für seine jeweiligen Besitzungen produziert hatte. Das Kolonialrecht war eine Materie, die nach theoretischer Legitimität und wissenschaftlicher Autonomie verlangte. Es galt, sein Wesen zu definieren, die Grenzen zu beschreiben, die es vom nationalen Recht und vom Völkerrecht trennten, dem System der Unterschiede, auf denen es beruhte, Form zu geben und schließlich die Veränderungen zu bedenken, die der koloniale Expansionismus in den Strukturen des alten liberalen Staates hervorgerufen hatte.

Aber das Streben nach diesen Zielen hatte auch noch andere Konsequenzen. Die Gründung des Fachs "Kolonialrecht" an den Universitäten mit den zugehörigen Zeitschriften, Lehrstühlen und den Studenten gewidmeten Handbüchern trug zur ideologischen Verharmlosung der Inbesitznahme der Reichtümer der eingeborenen Völker bei, da die Thematik nun unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten behandelt wurde. Die Verwissenschaftlichung des Kolonialrechts reinigte – so schien es – die Inbesitznahme der Länder anderer Völker durch den Westen von allen Zeichen der Gewalt, stellte den Vorgang stattdessen als zivilisatorische Mission dar und verhalf dem Westen sowohl zu legitimierenden Rechtstiteln als auch zu Regeln für die Beziehungen mit den Eingeborenen. Zivilisation und Fortschritt waren die Leitkriterien der Überlegungen. Sie legitimierten die überseeische Expansion, doch bedingten sie auch ihre konkrete Ausgestaltung: Der exekutiven Staatsmacht in den kolonialen Zentren kam angesichts dieser Leitkriterien nämlich die Aufgabe zu, den alltäglichen Lebensrhythmus in der Kolonie zu regeln und die hieraus entstehenden Erfahrungen zu nutzen, um wirtschaftliche, politische, gesetzgebende und rechtsprechende Strukturen zu schaffen.

Die Konstruktion eines Kolonialrechts mit wissenschaftlichem Charakter war also keine leichte Aufgabe. Sie setzte nicht nur umfassende Überlegungen historischer, wirtschaftlicher und soziologischer Art über den westlichen Kolonialismus voraus, sondern verlangte auch nach einer eingehenden Überprüfung des auf die Kolonien bezogenen juristischen Denkens, das sich in den vorangegangenen 40 Jahren in Europa entwickelt hatte. Seit der afrikanische Kontinent nämlich am Interessenhorizont der europäischen Regierungen erschienen war, hatten die Juristen im Bildungsprozess des europäischen Kolonialbewusstseins eine wesentliche Rolle gespielt. Dies galt sowohl – im Rahmen des Entwurfs ihres Anschauungsgegenstands – hinsichtlich der Definition des "Eignen" und der nationalen Identitäten als auch hinsichtlich der Mobilisierung der Gesellschaft im Mutterland, damit diese am expansionistischen Projekt des europäischen Liberalismus teilnehme. Die Juristen hatten – auch ohne auf das Konzept "Kolonialrecht" einzugehen – eine erste juristische Lesart dieses neuen Phänomens aufgezeigt und Rechtfertigungsgründe für die zivilisatorische Mission des Okzidents erarbeitet. Ferner entwickelten sie Rechtsgründe, welche die Übernahme von überseeischen Territorien legitimierten, sowie Verfahrensregeln zur Ordnung des Zusammenspiels mit gegnerischen Interessenten.

Die Geburt des eigentlichen Kolonialrechts ging mit der Erschließung Subsahara-Afrikas einher, aber bereits vor dem Beginn des scramble for Africa hatte das Problem der Bestimmung eines Rechts, das die Beziehungen mit Völkern anderer Religion oder niedriger eingeschätzter Zivilisation regeln würde, eine zentrale Rolle in der völkerrechtlichen Debatte des Westens eingenommen.

Das Völkerrecht des 19. Jahrhunderts war ein christlich geprägtes Recht, dessen Normen in einem Kern von allgemein akzeptierten moralischen Werten und einer gemeinsamen kulturellen Tradition wurzelten. Daher existierte ein objektiver Grundkonsens, der schwerer wog als die nationalstaatlichen Egoismen und der dem Völkerrecht einen positiven Charakter verlieh. Es handelte sich also mitnichten um ein universelles Recht; vielmehr reichte es nur bis zu den Grenzen Europas bzw. Amerikas. Außerhalb des Okzidents verhinderte das Fehlen einer christlichen und/oder zivilisierten Grundhaltung der anderen Völker die Entwicklung eines entsprechenden Rechts, ebenso wie deren aktive Teilnahme am Zusammenspiel der internationalen Gemeinschaft. Da sie bei seiner Setzung nicht mitwirkten, konnte jenes Völkerrecht ihnen gegenüber allenfalls eine teilweise und ungefähre Anwendung finden.2 Gleichzeitig waren sie jedoch nicht von der internationalen Ordnung ausgeschlossen. Da die westlichen Völker ihre Werte als universell ansahen und sie zur Grundlage der internationalen Beziehungen machten, beruhten auch die Beziehungen zu den nicht christlichen Völkern auf der Moral und den universellen Prinzipien des Naturrechts, welche man jenen gegenüber für anwendbar hielt.

Das Völkerrecht des 19. Jahrhunderts setzte also die Existenz zweier verschiedener Kategorien mit einem gemeinsamen christlichen Ursprung voraus: Die erste Kategorie enthielt ein in hohem Maße formalisiertes Recht, dessen Hauptakteure die Staaten, Juristen und Völker des Westens waren, gleichsam als die einzigen anerkannten Vertreter des positiven Rechts. Die zweite Kategorie wurde – gestützt auf die aus christlicher Sicht universellen Grundlagen – wesentlich weiter gedacht, indem man als Mindestbedingung der Teilhabe lediglich das Menschsein definierte. Von einem theoretischen Standpunkt aus zeichneten sich demzufolge zwei sehr unterschiedliche Möglichkeiten ab, das Völkerrecht zu definieren: Im ersten Fall erschien das Völkerrecht zwar als ein positives Recht, welches jedoch keine universelle Geltung hatte, weil es sich auf die christlichen Nationen beschränkte oder auf die Länder, deren Zivilisationen nach westlichen Standards als ausreichend erachtet wurden; im zweiten Fall war es ein universelles Recht, das aber nicht positiv war. Von einem praktischen Standpunkt aus war das Problem noch weitaus komplexer. Die Grenzen der internationalen Gemeinschaft stellten zugleich die Grenzen des christlichen Westens dar. Die Existenz einer außerhalb dieser Grenzen liegenden Welt als Objekt erneuerter ökonomischer und politischer Interessen lenkte daher das wissenschaftliche Augenmerk auf zweierlei: erstens auf die diplomatischen Beziehungen, welche die westlichen Länder schon lange mit den Mittelmeerländern Afrikas, den Ländern des Nahen Ostens oder – seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts – mit China, Siam, Persien, Japan und Korea pflegten, andererseits auf die jüngst erfolgte Besetzung und Aufteilung Subsahara-Afrikas.

Im ersten Fall ging es darum, die kommerziellen Interessen in den Ländern der Levante zu fördern und abzusichern sowie die Handel Treibenden vor den Gefahren einer lokalen Justiz zu schützen, die als willkürlich und schikanös eingestuft wurde. Im zweiten Fall sollte hingegen festgestellt werden, ob den Völkern Zentral- und Südafrikas Rechtspersönlichkeit und Souveränität zukam und welche juristischen Rechtsgründe die Besetzung ihrer Territorien legitimierten.

Um diese Ziele zu erreichen, schien ein Völkerrecht mit positivem Charakter ungeeignet. Die Fremdartigkeit der juristisch-politischen Situation im Nahen und Fernen Osten und in den Maghrebstaaten und mehr noch die Wirklichkeit von Subsahara-Afrika zwang zu einer schnellen Anpassung des Rechts an die Erfordernisse der Exekutive, wobei alte Kategorien überdacht und neue, flexiblere, eingeführt werden mussten. Das Konsularrecht und das Kolonialrecht erschienen den Juristen des 19. Jahrhunderts als die besten Instrumente, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden und um außerhalb des Völkerrechts, aber innerhalb eines international anerkannten und vereinheitlichten Konzepts, rechtliche Beziehungen zu den "halb-zivilisierten" Staaten des Orients und Nordafrikas und zu den "wilden" Völkern Äquatorialafrikas aufzubauen. Die in beiden Fällen gemachten Erfahrungen spiegelten sich in der Natur der Beziehungen wider und rechtfertigten eine Reihe von juristischen Entscheidungen: die Tendenz, die Regelung des Kolonialrechts der Zuständigkeit der Parlamente zu entziehen, die Reduzierung des Prinzips der Volkssouveränität, die Rückkehr zum Personalitätsprinzip3 und – außerhalb der Grenzen des Okzidents – die Wiederentdeckung einer Zentralexekutive, die mit der rechtsstaatlichen Gewaltenteilung nicht vereinbar war.4

Die besondere Affinität von Konsular- und Kolonialrecht kommt im deutschen Schutzgebietsgesetz vom 16. März 1886 klar zum Ausdruck. Es übertrug dem Kaiser die Ausübung aller legislativen und exekutiven Gewalt in den afrikanischen Besitzungen und ordnete ferner das Privat-, Straf- und Prozessrecht dem Konsulargesetz vom 10. Juli 1879 unter.5 Konsular- und Kolonialrecht blieben jedoch zwei unterschiedliche Rechtsgebiete. Dies bedeutete in erster Linie die Forderung nach einer wissenschaftlichen Autonomie der neuen Disziplin und ihrer Emanzipation vom Konsularrecht. Obwohl beide Rechte kleinste gemeinsame Nenner erkennen ließen (Flexibilität, Spezialität und Außergewöhnlichkeit), hatten sie verschiedene juristische Voraussetzungen und bezogen sich auf unterschiedliche politische und geografische Realitäten.6 Die deutschen Juristen betonten nämlich, dass das Konsulargerichtsbarkeitsgesetz ein persönliches Gesetz sei, das im Ausland zur Anwendung komme, während es sich bei dem Schutzgebietsgesetz um ein territoriales Gesetz handele. Die Schutzgebiete selbst seien Territorien, über die der Kaiser die volle Schutzgewalt ausübe, obwohl sie nicht als Reichsgebiete betrachtet würden.7 Auf der einen Seite standen hier die "halb-zivilisierten" Staaten, denen man immerhin eine eigene Rechtspersönlichkeit zusprach. Ihr kultureller und juristischer Rückstand rechtfertigte die Einschränkung ihrer Souveränität und – gestützt auf das Extraterritorialitätsprinzip – die Ausweitung der Kompetenzen der konsularischen Justiz.8 Auf der anderen Seite gab es gänzlich "wilde" Völker, die auf den letzten Rang der Rassen-Skala eingeordnet wurden, den europäischen Standards für die Anerkennung als Staat nicht entsprachen und darum keinesfalls als Subjekte des Völkerrechts anerkannt wurden.9 Ihnen hätte eine gesonderte juristische Würdigung zuteil werden sollen.

Die Entwicklungen bis zur Berliner Kongokonferenz

Ende der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts machten die Entdeckungen David Livingstones (1813–1873), Pierre Savorgnan de Brazzas (1852–1905), Verney Lovett Camerons (1844–1894) und Henry Morton Stanleys (1841–1904) die Weltöffentlichkeit mit Äquatorialafrika bekannt und öffneten den Europäern die Augen für eine neue, von "wilden" Menschen bevölkerte Welt, wo noch Sklaverei, Heidentum und Kannibalismus herrschten. Es handelte sich um die Entdeckung eines ungeheuer großen Territoriums und die Europäer sahen es als ihre moralische Pflicht an, es durch Missionstätigkeit und freien Handel auf den Weg der Zivilisation zu führen. Die Aufgabe bestand – mit anderen Worten – in der Kolonisierung eines Raums, der als normenfrei angesehen wurde. Der scramble for Africa war eingeläutet und alle, religiöse Orden, Abenteurer, Privatfirmen, neue und alte europäische Mächte, waren bereit, daran teilzunehmen. Auch die Juristen waren zur Teilnahme aufgerufen. Insbesondere das Interesse Leopolds II. (1835–1909) von Belgien am Kongobecken ließ die Einbindung von Juristen dringlich werden. Die Konstruktion und die Repräsentation des afrikanischen Raums, die Definition der Beziehungen zu den eingeborenen Völkern und deren Stellung innerhalb der internationalen Ordnung stellten auch juristische Probleme dar.10

Der Plan des belgischen Königs nahm 1876 Form an, als nach Abschluss der Brüsseler Konferenz unter seinem Vorsitz eine internationale Organisation mit philanthropischen, wissenschaftlichen und kommerziellen Zielen, die Association Internationale Africaine, gegründet wurde. Die Gesellschaft sollte innerhalb eines sehr großen Territoriums, das vom atlantischen zum indischen Ozean und vom Sudan zum Sambesi-Becken reichte, die Aktivitäten der nationalen Komitees der zugehörigen Länder koordinieren und die Gründung von Stützpunkten oder Einsatzbasen vorantreiben, um die geografische Erkundung, die Abschaffung des Sklavenhandels und vor allem die Entwicklung kommerzieller Tätigkeiten zu fördern. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschränkte sich die von Europa geforderte zivilisatorische Mission nicht auf die Bekämpfung der Sklaverei und die Bekehrung der eingeborenen Völker zum Christentum. Zivilisieren bedeutete vielmehr, diese immensen Gebiete für Handel und wirtschaftliche Ausbeutung zu öffnen.

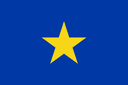

Die Ankunft Henry Morton Stanleys im August 1877 in Boma (Kongo) vereinfachte alles. Über den Kongofluss konnten die Europäer endlich nach Innerafrika vordringen. Leopold II. war sich dessen sofort bewusst, aber um aus dieser Entdeckung Kapital zu schlagen, schien eine internationale Organisation mit vorwiegend philanthropischen Zielen nicht das geeignete Instrument zu sein. So entstand das Comité d'Etudes du Haut-Congo, eine private Gesellschaft unter dem Vorsitz Leopolds II., die trotz ihres Namens als Hauptziel die Ausübung kommerzieller und industrieller Aktivitäten in der Region hatte. Im Auftrag des Komitees übernahm Stanley die Aufgabe, eine Expedition entlang des Laufs des Kongo zu leiten. Am 13. August 1880 erwarb einer seiner Vertreter in Vivi von den Stammeshäuptlingen des Gebiets für eine Uniformjacke, einen Hut, eine Korallenkette, ein Messer und ein Stück Stoff einen Teil ihrer Besitzungen. Der Kaufvertrag sah die Abtretung aller Verbindungswege vor sowie das Recht, frei mit den eingeborenen Völkern zu handeln, die nicht besetzten Länder zu bestellen, und beinhaltete vor allem die Übertragung der Hoheitsrechte der eingeborenen Häuptlinge an das Komitee. Nur zwei Jahre später wandelte Leopold durch eine geschickte Verknüpfung der kolonialen Projekte mit humanitären Vorstellungen das Comité d'Etudes du Haut-Congo in die Association internationale du Congo um.11 Damit schuf er ein neues politisches Subjekt privatrechtlicher Natur, jedoch mit öffentlicher Dimension, das nach Erwerb der Hoheitsrechte durch Hunderte mit den kongolesischen Stämmen abgeschlossener Verträge nicht nur Regierungsmacht über ein extrem großes und nicht genau definiertes Gebiet ausübte, sondern für die abgetretenen Territorien, die jetzt unter seiner Kontrolle und seinem Schutz standen, auch Staatscharakter beanspruchte. Am 22. April 1884 erkannten die Vereinigten Staaten von Amerika die Fahne der Association internationale du Congo und ihrer freien Staaten

Der hier knapp zusammengefasste Epilog der Geschichte ist kaum überraschend: Erstens versetzten die Anerkennungsverhandlungen den Staat Kongo in eine mit der Situation der Staaten des Orients teilweise vergleichbare Lage. Im Kongo gab es eine Zivilregierung, die souveräne Macht über ein Gebiet ausübte, das zum größten Teil noch unerforscht und dessen Bevölkerung absolut "wild" war. Es schien daher notwendig, die Europäer zu schützen und deren zivil- und strafrechtliche Streitigkeiten der Konsularjustiz anzuvertrauen, obwohl die staatliche Verwaltung schon ordnungsgemäß eingerichtet war.14 Zweitens boten der humanitäre Einsatz zur Abschaffung des Sklavenhandels, den sich die Assoziation zum Ziel gesetzt hatte, und vor allem die Umwandlung des Kongobeckens in eine neutrale Zone, in der die Handelsfreiheit voll gewährleistet war, den Westmä

Natürlich gab es auch Ausnahmen: Während es mit Frankreich einfach war, eine Übereinkunft zu erreichen (trotz der französischen Interessen in dieser Region und obwohl die Franzosen das Prinzip, dass ein Privatrechtssubjekt Hoheitsrechte erwerben und ausüben könne, ablehnten), konnte die Anerkennung durch Portugal nur erlangt werden, indem die europäischen Staaten Druck ausübten, wobei Frankreich eine Vermittlerrolle übernahm.15

Anfang der 1880er Jahre führten die Unternehmerinitiative der von Leopold II. im Kongobecken gegründeten Gesellschaften sowie die seitens der französischen Regierung erfolgte Unterzeichnung eines Abkommens, in dem der König Makoko die Territorien und die Hoheitsrechts über das rechte Ufer des Flusses an Pierre Savorgnan de Brazza abgetreten hatte, dazu, dass Portugal die Hoheitsrechte über einen langen Streifen der ostafrikanischen Küste inklusive des Mündungsgebiets des Kongo für sich beanspruchte.16 Portugal war inzwischen zu einer Randfigur auf dem internationalen Schachbrett geworden und seine Forderungen waren zum Scheitern verurteilt, aber paradoxerweise war es eben der offizielle Eintritt Frankreichs in die Region, der ihnen förderlich war. Die Gegenwart Frankreichs, eine für die englischen Interessen weitaus größere Bedrohung als diejenige Portugals, veranlasste England nämlich dazu, die portugiesischen Forderungen zu akzeptieren. Das englisch-portugiesische Abkommen erkannte folglich die Hoheit Portugals an der afrikanischen Ostküste zwischen 5° 12' und 8° südlicher Breite an, d.h. zwischen Ambriz und Pointe Noire und im Inneren bis Noki. Durch das Abkommen wurden ferner die Handels- und Navigationsfreiheit auf dem Territorium und entlang des Kongo und des Sambesi garantiert, der Schutz für Missionare und die Zulassung alle Religionen gewährleistet, die in Mosambik angewandten Zolltarife ausgeweitet (aber nicht auf die Engländer), die Anwendung aller Steuern oder Zölle ausgeschlossen, die nicht ausdrücklich im Abkommen vorgesehen oder von den Parteien festgesetzt worden waren und schließlich einer gemischten Kommission die Aufgabe übertragen, die kongolesischen Navigations-, Polizei- und Kontrollvorschriften auszuarbeiten, deren Ausführung zu überwachen und Mautkosten festzusetzen.17

Das Abkommen wurde jedoch nicht ratifiziert. Die Befürchtungen der Handelskammern von London, Liverpool und vor allem der von Manchester in Bezug auf den portugiesischen Protektionismus, die Bedenken der Anti-Sklaverei-Gesellschaften und der Baptisten wegen der Vergangenheit Portugals als Sklavenhändler und wegen seines katholischen Integralismus führten zu einer starken anti-portugiesischen Kampagne in England. Auf dem europäischen Festland machte dagegen die entschiedene Opposition Frankreichs und Deutschlands die Ratifizierung unmöglich. Wie zutreffend beschrieben wurde, bahnte sich 1884 das Ende des britischen informal empire an. Man müsse die Engländer – so schrieb ein schon zur Causa des Kolonialismus konvertierter Otto von Bismarck (1815–1898) im September desselben Jahres an den französischen Botschafter – von der Illusion befreien, dass jedes noch nicht besetzte Territorium Afrikas in ihren Einflussbereich falle und deshalb jeder mit der Ausübung von Hoheitsrechten begleitete Neuerwerb eine Beeinträchtigung ihrer legitimen Rechte bedeute.18 Frankreich hatte dies schon getan, indem es das rechte Kongo-Ufer besetzte; aber auch Deutschland hatte nur wenige Monate früher unmissverständliche Signale ausgesandt. Die vom deutschen Kanzler zugesagte Protektion einer Niederlassung des Bremer Kaufmanns Franz Adolf Eduard Lüderitz (1834–1886) in Angra Pequena, einem nicht weit von der Grenze zur englischen Kolonie Kapstadt gelegenen Ort, war nämlich die Geburtsstunde Deutsch-Südwestafrikas gewesen und hatte den Beginn des deutschen Protektorats über Togo und Kamerun eingeleitet.

Die Kolonialpolitik bedurfte offensichtlich neuer Regeln und ein großer europäischer Kongress schien Bismarck der geeignete Weg zu sein, um eine gemeinsame Lösung für die kommerziellen, juristischen und räumlichen Probleme zu finden, vor die Europa durch die Aufteilung Afrikas gestellt wurde. Abgesehen vom Engagement aller eingeladenen Staaten bei der Bekämpfung der Sklaverei und der Gewährleistung der Gedanken- und Religionsfreiheit für Eingeborene und Europäer, wurden im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt: Einerseits die Garantie des freien Handels und der freien Schifffahrt auf Kongo und Niger, andererseits die Definition des rechtlichen Status der noch nicht von europäischen Mächten besetzten Gebiete Afrikas sowie die Bestimmung der Modalitäten, wonach die Inbesitznahme durchzuführen sei.

Am 15. November 1884 eröffnete Bismarck die Konferenz, wobei er ihre Ziele erläuterte und die Pflicht aller Teilnehmerstaaten betonte, dabei zu helfen, Afrika die Zivilisation zu bringen. Den Vorsitz übertrug er an den Dekan des diplomatischen Korps, den Bevollmächtigten Italiens Edoardo de Launay (1820–1892).

Juristische Missgeburten

Die Debatte über legitimierende Rechtsgründe für den Erwerb von Territorien von Völkern anderen Glaubens und als niedriger erachteter Kultur hatte das juristische Denken seit dem Ende des 15. Jahrhunderts gekennzeichnet. Francisco de Vitoria (1483–1546) und Alberico Gentili (1552–1608) kommt das Verdienst zu, den privatrechtlichen Eigentumserwerbstitel der occupatio in das Völkerrecht übertragen und ihm dort zur Geltung verholfen zu haben, indem sie daraus einen Rechtstitel formten, der aufgrund des Naturrechts den Erwerb von Grund und Eigentum ohne dominus legitimierte. Hugo Grotius (1583–1645), John Locke (1632–1704) und Emer de Vattel (1714–1767) bekräftigten die Okkupierbarkeit aller nicht wirtschaftlich genutzter und nicht in Privateigentum im westlichen Sinn stehender Territorien und führten die Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Besetzung ein. Den Völkerrechtlern des 19. Jahrhunderts blieb also nur noch die Aufgabe, den Kreis zu schließen: Die Okkupation wurde ein Mittel zum Erwerb der Hoheitsgewalt über ein Territorium, über das davor niemand Hoheitsgewalt ausgeübt hatte, wovon sich das Recht zur wirtschaftlichen Nutzung dieses Territoriums ableitete. Um gegen Dritte gültig zu sein, erforderte dieses Recht eine wirksame Inbesitznahme. Voraussetzung war also nicht mehr die Leere eines Territoriums bzw. die Tatsache, dass es nicht bewohnt oder genutzt wurde, sondern ein Defizit an Hoheitsgewalt.

Die Entdeckung Afrikas machte das Paradoxon sichtbar, das dieser Konstruktion innewohnte. Nach westlichen Bewertungsstandards konnten die afrikanischen Stämme weder als Nationen noch als Staaten betrachtet werden; gleichzeitig wurde jedes Territorium, das keinem Staat angehörte, für besetzbar erachtet. Das Recht zur Besetzung machte nur vor einem anderen Staat Halt. In allen anderen Fällen, so stimmten die westlichen Völkerrechtler überein, war das Recht zur Besetzung nicht dadurch ausgeschlossen, dass die betreffenden Territorien bewohnt waren. Die Anwesenheit einer Bevölkerung hätte die Ausübung der privatrechtlichen Aneignung hindern oder beschränken können, nicht jedoch die Besetzung im Hinblick auf etwaige staatliche Hoheitsrechte.19 Für die europäischen Juristen war die Besetzung ein Prinzip der Zivilisation geworden. Durch eine Übertragung des Prinzips der res nullius (herrenlose Sache) ins Öffentliche Recht konnte Guido Fusinato (1860–1914) als territorium nullius denjenigen Raum definieren, der sich nicht unter der Hoheitsgewalt oder dem Protektorat eines Staates befindet, unabhängig davon, ob er bewohnt ist oder nicht.20

Die Besetzbarkeit eines Territoriums an das Fehlen einer staatlichen Hoheitsgewalt zu binden, war jedoch noch nicht genug. Die Aufteilung des afrikanischen Territoriums musste auf die höheren Prinzipien der Zivilisation und des Fortschritts zurückgeführt werden. Gleichzeitig mussten die für eine Besetzung erforderlichen Voraussetzungen definiert und deren Wirksamkeit gegenüber Dritten sichergestellt werden, um Konflikte zwischen den Kolonialmächten zu vermeiden.

Die Abschlussakten der Berliner Konferenz (1884–1885) über den Freistaat Kongo21 legten die wichtigsten Richtlinien der westlichen Expansionspolitik auf dem afrikanischen Kontinent fest. Die Unterzeichner des abschließenden Dokuments brachten nämlich bei der Bestimmung der Modalitäten für die Aneignung und die "friedliche Teilung" dieses Kontinents unter Beachtung des Hoheitsprinzips jedes einzelnen Staates ihren Wunsch zum Ausdruck, gemeinschaftlich die günstigsten Bedingungen für die Entwicklung des Handels und der Zivilisation gewisser Gebiete Afrikas zu bestimmen. In Artikel 6 verpflichteten sich "alle Mächte, welche in den … Gebieten Souveränitätsrechte oder einen Einfluß ausüben", feierlich zur Verteidigung der eingeborenen Völker, zur Verbesserung von deren moralischen und materiellen Bedingungen, zur Zusammenarbeit bei der Abschaffung der Sklaverei, insbesondere des Sklavenhandels, und bestätigten schließlich ihren Einsatz für den Schutz und die Förderung aller religiösen, wissenschaftlichen oder wohltätigen Organisationen, die es sich zur Aufgabe machten, "die Eingeborenen zu unterrichten und ihnen die Vortheile der Civilisation verständlich und werth zu machen".22 Einerseits benutzten die europäischen Staaten die Ideen des modernen Kulturstaats und des Fortschritts zur Verteidigung der Handelsfreiheit und zum Schutz der Eingeborenen, andererseits befreiten sie durch die Inanspruchnahme eben dieser Ideen die besitzergreifenden Impulse ihrer Außenpolitik von jeglicher Beschränkung konstitutioneller Art.

Afrika war ein Territorium sans maître und konnte daher legitim besetzt werden. Artikel 35 legte hierfür die Voraussetzungen fest, indem er das Prinzip der Wirksamkeit des Besitzes einführte und die unterzeichnenden Mächte verpflichtete, die Anwesenheit einer Autorität innerhalb der besetzten afrikanischen Territorien zu gewährleisten, die in der Lage war, die Beachtung der erworbenen Rechte zu garantieren, ebenso wie freien Handel und Durchgang. Wegen des englischen Widerstandes wurde Artikel 35 jedoch stark aufgeweicht; so wurde das Hinterland aus seinem Anwendungsbereich ausgeschlossen, womit er sich nur auf Küstengebiete bezog. Artikel 34 beschränkte ferner den Geltungsbereich der in den Abschlussakten enthaltenen Vorschriften auf zukünftige Erwerbungen. Außerdem setzte dieser Artikel auch eine Benachrichtigungspflicht hinsichtlich der Besetzung oder der Übernahme eines Protektorats gegenüber den anderen Unterzeichnerstaaten fest, um diesen Gelegenheit zu geben, gegebenenfalls Beschwerde einzulegen.

Die Artikel 34 und 35 verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Sie gewähren einen eindrucksvollen Blick auf die Anfänge des Kolonialrechts sowie auf das Paradoxon, das von Anfang an dessen besonderes Kennzeichen war. Obwohl die eingeborenen Gemeinschaften nicht als staatliche Organismen angesehen wurden, gestand man ihnen doch die Fähigkeit zu, einen Protektoratsvertrag abzuschließen. Das Protektorat sah nämlich in seiner kolonialen Version nicht vor, dass die Unterzeichner zwei souveräne und unabhängige Staaten waren, von denen einer, nämlich der beschützte, einer Beschneidung seiner Hoheitsgewalt auf internationaler Ebene zustimmte und dabei seine juristische Persönlichkeit und die vollständige Kontrolle seines Territoriums behielt. Mit anderen Worten gestanden die Kolonialmächte den afrikanischen Stämmen die Fähigkeit zu, einem eigenen Recht wie dem der Hoheitsgewalt, von dem jene jedoch nach den in Europa vorherrschenden Überlegungen selbst keine Kenntnis hätten haben dürfen, Schranken zu setzen. So umgingen die Kolonialmächte Artikel 35 der Akten der Konferenz von Berlin, der einen gültigen Protektoratsvertrag als ein wesentliches Element der erlaubten Okkupation festschrieb. Von einem theoretischen Standpunkt aus sind die Widersprüche offensichtlich. Die europäischen Mächte hatten zwei Möglichkeiten, ein Gebiet und seine afrikanischen Völker zu kontrollieren; zwei Möglichkeiten, die eine unterschiedlich große Kontrolle gewährleisteten und deren Voraussetzungen sich grundlegend unterschieden. Einerseits machte das Fehlen einer staatlichen Souveränität die afrikanischen Gebiete zu einem territorium nullius, was ihre Besetzung rechtfertigte. Andererseits ermöglichte die Tatsache, dass die afrikanischen Territorien von Völkern bewohnt waren, mit denen man irgendeine Art von diplomatischen Beziehungen aufnehmen musste, den Abschluss von Protektoratsverträgen.23 Doch damit nicht genug. Weder war klar, welchen juristischen Wert die mit diesen Völkern abgeschlossenen Verträge hatten, noch schien es einfach, eine Trennlinie zu ziehen zwischen den Auswirkungen, die tatsächlich mit einer Besetzung einhergingen und jenen, die dem Protektorat als solchem geschuldet waren. Ebenso schwierig erschien es, auszumachen, ab welchem Punkt sich die Beschränkung der "eingeborenen Hoheitsgewalt" aufgrund eines Protektorats in eine vollständige Abtretung des Territoriums verwandelte.

Wie die umfassende und lebhafte Debatte unter europäischen Völkerrechtlern und Experten des öffentlichen Rechts zeigt, war es nicht einfach, zufriedenstellende Antworten zu finden.24 Einige Juristen erkannten die volle Wirksamkeit der mit den eingeborenen Stämmen unterzeichneten Abkommen an,25 andere verneinten dies und behaupteten im Gegenteil, dass die Rechte der Besetzer von der nachfolgenden Besetzung herrührten;26 wieder andere zogen eine Kompromisslösung vor und sprachen von qualifizierter Okkupation. Einerseits erkannten sie die entscheidende Rolle des Protektoratsvertrags an, andererseits sahen sie in der Besetzung das vollendende Element desselben und formten so einen derivativen Erwerb in einen originären um.27 Während formell die Auffassung des kolonialen Protektorats im Sinn einer wirklichen Okkupation ausgeschlossen und lediglich ein Recht auf das Verbot der Kolonisationstätigkeit anderer westlicher Staaten auf demselben Gebiet vorgesehen wurde, erlaubte jedoch in der Praxis die unklare Formulierung des Artikels 34 den europäischen Mächten, durch eine einfache Bekanntmachung Territorien und die entsprechenden Hoheitsrechte zu erwerben.28

In Afrika war es nämlich nicht so wichtig, dass die Voraussetzungen der Okkupation einerseits und des Protektorats andererseits in offensichtlichem Gegensatz zueinander standen und dass die Gleichung Afrika = territorium nullius, die im Völkerrecht noch anerkannt war, von Hunderten Abkommen in Frage gestellt wurde, die jede europäische Macht mit den eingeborenen Völkern getroffen hatte. In Afrika genügte es, diesen Abkommen eine offizielle Form zu geben, um ihre Wirksamkeit – ungeachtet der Zweifel und der subtilen Unterscheidungen der Völkerrechtler – zu wahren. Das koloniale Protektorat erschien als das geeignetste Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. Es gestattete, die verschiedensten Fälle und Erfahrungen in einer einzigen Kategorie zusammenzufassen und die Kontrolle eines afrikanischen Territoriums theoretisch zu legitimieren. Dies galt insbesondere dann, wenn die Okkupation als Form des Erwerbs der Hoheitsgewalt ausschied, da es ihr an (völkerrechtlicher) Wirksamkeit mangelte, oder wenn sich die Charakterisierung der Territorien als nullius als schwierig erwies, da die eingeborenen Häuptlinge eine leitende und richtungweisende Macht ausübten.

Ein außergewöhnliches Recht

Am Ende des 19. Jahrhunderts herrschte die Überzeugung, dass Subsahara-Afrika nicht einfach nur eine andere Realität als die europäisch-städtische darstellte. Seine politische, soziale und wirtschaftliche Lage sowie die großen Unterschiede zwischen Afrikanern und Europäern machten es außergewöhnlich und verlangten nach außergewöhnlichen Antworten. Das Völkerrecht, das Konsularrecht und das öffentliche Recht, an denen sich die mit dem Kolonialrecht besser vertrauten damaligen europäischen Juristen orientierten, schienen nicht dazu geeignet, zufriedenstellende Lösungen zu bieten. Die settlements und die gemieteten Konzessionen (Nutzungsreche an Grund und Boden) im Orient, die Einführung der Begriffe "Hinterland" und "Einflussbereich", die durch die Übertragung auf das afrikanische Territorium desavouierte Institution des Protektorats und schließlich das Zurückgreifen auf das Mandat nach dem Ersten Weltkrieg stellten ein schweres und offensichtliches vulnus (Wunde) gegenüber dem allgemeinen Recht dar, waren aber auch Zeichen einer großen Macht, die dieses dazu zwingen konnte, sich nach den Bedürfnissen des sozialen Lebens zu formen. Außerhalb der Grenzen des Okzidents überschnitten sich iura und facta, Regeln und Ausnahmen, Rechte und Privilegien, soweit, dass sie schließlich nicht mehr zu unterscheiden waren und sowohl rechtsstaatsfreie Machtstrukturen als auch ein neues, selbstständiges und formell "anti-juristisches Recht" legitimierten. Die Besonderheit desselben bestand darin, dass es einerseits ein konstitutives Prinzip beinhaltete, andererseits aber auch das Instrument lieferte, mit dem die Vereinbarung der rationellen juristischen Ordnung des Mutterlandes mit den in den Kolonien verbreiteten "Anomalien" und "juristischen Missgeburten" theoretisch gelingen konnte.29

Das Kolonialrecht war also definitiv verschieden von dem Recht des Mutterlandes: Es war ein heterogenes Recht wegen der Vielfalt seiner materiellen Komponenten, es beinhaltete viele Sondernormen, vorwiegend Gewohnheitsrecht, und es war bereit, sich gegenüber den muslimischen und eingeborenen Rechtserfahrungen zu öffnen. Der juristische und politische Diskurs in Europa verlor in seiner kolonialen Anwendung also den abstrakt-generellen, wissenschaftlichen und unpolitischen Charakter, den er in der Heimat beanspruchte, und betonte paradoxerweise die Zentralität des Gesetzes und die Autorität des Rechtsstaates, indem er zu einem normativen Pluralismus und einem prämodernen autoritären Paternalismus zurückkehrte.

Es schien, als ob die Kolonie in einer anderen Zeit lebte als das Mutterland, in einer Zeit, die der Öffentlichrechtler Romano mit derjenigen des antiken Europa verglich. Durch diese zeitliche Verschiebung war es möglich, eine einheitliche Vorstellung von der Rechtsordnung zu erhalten. Sie erlaubte das Zusammenleben der Spezialität bzw. der Außergewöhnlichkeit des Kolonialrechts auf der einen und der Rechtsstaatlichkeit in den Mutterländern auf der anderen Seite und schuf damit eine einzigartige überzeitliche Einheit zwischen der prämodernen Vergangenheit des christlichen Europa und der kolonialen Gegenwart. Die Entstehung vieler neuer Rechtssubjekte, der Pluralismus der Normen sowie die enorme Macht der Exekutive und der Militärapparate konnten mit den Formen des Rechtsstaates im Mutterland koexistieren, weil die Zeit der Kolonie nicht die Zeit des Mutterlandes war.

Die juristische Modernität ließ die Prämodernität wieder aufleben und definierte mit dem Hinweis auf eine zeitliche Unterscheidung zwischen Zentrum und Randgebiet die Andersartigkeit der Kolonie. Letztere erschien mithin als Überbleibsel der Vergangenheit oder als ein entlegenes Gefilde, das von der vorteilhaften Wirkung der modernen Zeitlichkeit durchdrungen und Gegenstand ihrer Mythen werden konnte, aber dessen Geschichte noch beginnen musste oder mit der europäischen Kolonisation in eben jenem Augenblick begann. Der Raum der Kolonie schwebte zwischen dem Raum des Mutterlands und dem fremder Staaten. Es war ein vielfältiger Raum, der verschiedene Bewertungen und Gesetzgebungen legitimierte, je nach dem Wesen der einzelnen Kolonien. Der deutschen Doktrin zufolge waren die afrikanischen Besitzungen gleichzeitig innerhalb und außerhalb des Reiches: Zwar waren sie der territorialen Hoheitsgewalt des Reiches unterstellt, gehörten aber nicht zum Territorium des Reiches. Sie waren "Pertinenzen" für Paul Laband (1838–1918), "Nebenlande" für Georg Meyer (1841–1900) und Otto Köbner (1869–1934), "Staatsfragmente" für Georg Jellinek (1851–1911), Gegenstand von Romanos einzigartigem "diritto reale pubblicistico", semantisch gerechtfertigt durch den allgemeinen Gebrauch der Begriffe "Besitzungen" oder "Dominion" für die Kolonien, geschichtlich gerechtfertigt durch die Verwandtschaft zwischen Kolonialrecht und antikem Recht.30

Da das unterschiedliche Niveau der Zivilisationen nicht nur jede Form der Übereinstimmung der Rechtsordnung des Mutterlandes mit der der Kolonie verhinderte, sondern auch jede Möglichkeit eines Vergleichs der beiden Systeme zunichtemachte, war ein Verständnis der Erfahrungen in Übersee nur aus der Perspektive des vorkonstitutionellen Staates möglich, also des "stato che vigeva prima dello Stato costituzionale" (des "Staates, der vor dem verfassungsmäßigen Staat bestand"),31 nicht hingegen aus derjenigen des verfassungsmäßigen Staates, in dem Gewaltenteilung herrschte. Das Kolonialrecht könne sich nicht auf derselben Grundlage und nach denselben Kriterien konstituieren wie das Recht des Mutterlandes, weil, so schreibt Romano, seine Adressaten, die Eingeborenen, dies verhinderten: "Esso si riferisce a popolazioni di civiltà meno sviluppata di quella europea, per le quali è compatibile un governo simile a quello vigente presso di noi in epoca più antica, e viceversa non sarebbe possibile adottare i principi del moderno costituzionalismo".32

In allen europäischen Kolonien ließen, so argumentierten die Besatzer, der Kulturunterschied und die Rückständigkeit der afrikanischen Völker keine Wahl und führten zu zwei unterschiedlichen Normenkomplexen: einen für die Angehörigen westlicher Völker, einen für die Eingeborenen und die ihnen Gleichgestellten. Es war dies eine Subjektivität, die von zwei verschiedenen politisch-juristischen Standpunkten bestimmt wurde: zum einen von der gesetzgebenden Gewalt, durch Gesetze und Kodizes, zum anderen von der ausführenden Gewalt, durch Gewohnheiten, Reglements und verwaltungstechnische Vorschriften. So kam es zur Schöpfung eines Sonderrechts, weil die ihm zugrunde liegenden Beziehungen aufgrund der Verschiedenheit der Subjekte und der Orte "di regola richiedevano un trattamento giuridico a sé" ("normalerweise eine spezielle juristische Behandlung erforderten").33 Es war dies ein Sonderrecht, das selbstverständlich nicht zur Interpretation des Rechts im Mutterland geeignet war, jedoch von diesem wahrgenommen und integriert werden konnte.

Es war ein Sonderrecht, das stets im Begriff war, in das Paradigma einer Ausnahme abzudriften. Obwohl das Sonderrecht für den sizilianischen Juristen ein Normenkomplex war, der das allgemeine Recht wegen "cause e considerazioni straordinarie" (außergewöhnlicher Ursachen und Erwägungen) und nicht wegen der ihm immanenten Qualitäten aufheben konnte, drückte sich die Besonderheit des Kolonialrechts in der Möglichkeit aus, die Kolonien in außergewöhnliche Orte zu verwandeln, in Orte nämlich, in denen die staatliche Rechtsordnung auf ein anderes zivilisatorisches Niveau zu übertragen war und deren Ureinwohner sich mithin einer Rechtsordnung ausgesetzt sahen, die schwerlich als neu zu bezeichnen war, da es sich um eben diejenige des prämodernen Europas handelte.34

Wie in einer Art Vorzimmer des Rechts konnten die Eingeborenen nur das glänzende Licht sehen, das – gefiltert durch die Tore der westlichen Zivilisation – zu ihnen vordrang, und hoffen, dass sie eines Tages auf dem Weg der Einbürgerung dort Einlass erhalten würden. Die Zeit der Prämoderne, in die sie versetzt worden waren, verurteilte sie zu einer Kindheit ohne Ende, verwickelt in die schmutzigen Ränkespiele eines familiären, sie beschützenden Regimes. Dieser Umstand mag zwar zum intellektuellen und moralischen Wachstum beigetragen haben, machte aber auch – aufgrund der Einzigartigkeit der von der Idee der Familie ausgehenden Macht, welche ohne Unterschied jede Materie durchdringen musste – das Prinzip der Gewaltenteilung unanwendbar, weshalb die Zuständigkeiten der Legislative auf die Exekutive übertragen wurden.

Die Eingeborenen und ihr Territorium lagen außerhalb, aber gehörten dennoch dazu. In einer unbestimmbaren Zone liegend, waren sie vom Rechtsstaat aus-, aber in den absoluten Staat eingeschlossen. Weit ab von der Modernität befanden sie sich in der Prämodernität, der Autorität des Gouverneurs, seinem Vorschriften-, Justiz-, Bürokratie- und Militärapparat unterworfen sowie der Anwendung jener Gewohnheiten, die dieser "übertragen" und durch die neuen und "zivilisierteren" Werte filtern würde.

Eine neue Epoche

Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Rückkehr der Demokratie in Europa lösten das Kolonialproblem nicht. In der Charta der Vereinten Nationen waren Territorien und Völker vorgesehen, die unter der Vormundschaft westlicher Staaten standen. Außerdem wurde es als "heilige Mission" der westlichen Staaten betrachtet, diesen Territorien und Völker beim Fortschritt zu helfen, der im Eintritt in die internationale Gemeinschaft münden sollte.35 Andererseits war die Zeit noch nicht reif für eine Entkolonialisierung der Historiographie und der juristischen Debatte. So konnte z.B. Rolando Quadri, ein wichtiger italienischer Völkerrechtler, Mitte der sechziger Jahre in einem Land, das sein Imperium verloren und unter großen Schwierigkeiten die treuhändische Verwaltung einzig und allein Somalias behalten hatte, in aller Ruhe sein Manuale di diritto coloniale von 1950 neu auflegen; aber er konnte nicht umhin zu gestehen, dass er bei der Wahl des Titels auf Schwierigkeiten gestoßen war. Bevor Quadri die Wahl zwischen den Titeln "Recht der überseeischen Territorien" und "Recht der nicht autonomen Territorien" traf, hielt er es für das beste, die Entscheidung des zuständigen Organs abzuwarten.36

Während der italienische Jurist auf diese Entscheidung wartete, hatte sich jedoch außerhalb der Grenzen Europas und außerhalb der Rechtslehre etwas geändert. Die Unabhängigkeitsbewegungen hatten nämlich – zusätzlich zur Unabhängigkeit und einem Ende des Kolonialismus – auch die Wiederbelebung einer lange unterdrückten Erinnerung gefordert, und sie hofften durch die Rückgewinnung der Erinnerung ihrer selbst und ihrer Geschichte, ihre Identität wiederzuerlangen. Dies war ein besonders schwieriger Weg der Rückerinnerung, der sowohl die Überwindung der militärisch-politischen Gewalt der westlichen Kolonialisierung, als auch die Enthüllung ihrer ideologischen und kulturellen Struktur und der einzelnen juristischen, religiösen und künstlerischen Elemente, von denen sich diese genährt hatte, beinhaltete. Ein Weg, der 1960 mit der Erklärung über die Gewährleistung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker (14. Dezember 1960) begann, sich sechs Jahre später mit dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (12. Dezember 1966) fortsetzte und der heute wahrscheinlich durch die Anerkennung der Allgemeinen Erklärung zu den Rechten der indigenen Völker durch die Vereinigten Staaten von Amerika (15. Dezember 2010), welche im Jahr 2007 bereits von der UNO-Vollversammlung anerkannt worden war, als abgeschlossen angesehen werden kann.