Einleitung

In der neueren Imperienforschung ist eine spezifische Form politischer Herrschaft in den Fokus gerückt, deren vergleichende Erforschung große Potenziale bereithält: der frühneuzeitliche composite state.1 Die Frühneuzeitforschung hat die Charakteristika dieser Herrschaftsgebilde intensiv herausgearbeitet.2 Als dynastische Agglomerationen setzten sich composite states aus mindestens zwei Territorien zusammen, die unter einem einzigen Monarchen vereinigt waren. In politischer, rechtlicher, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht waren sie jedoch – trotz der herrscherlichen Personalunion – zumeist sehr heterogen. Sie unterscheiden sich somit in fundamentaler Weise vom modernen Nationalstaat, der klassisch durch die Trias von Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt gekennzeichnet wird.

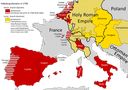

In einigen Fällen war der Herrschaftsraum dieser territorialen Konglomerate geographisch getrennt. Das wohl bekannteste Beispiel ist das spanische Imperium mit seinen weiträumigen Besitzungen auf dem europäischen Kontinent und den Kolonien außerhalb Europas. Auch das frühneuzeitliche Brandenburg-Preußen mit seinen zersplitterten Gebieten vom Niederrhein bis ins Herzogtum Preußen lässt sich hier exemplarisch anführen.3 Zum anderen existierten composite states, deren einzelne Bestandteile gemeinsame Grenzen aufwiesen. Das schwedische Reich, Polen-Litauen, das Vereinigte Königreich oder auch Savoyen-Piemont sind hier beispielhaft zu nennen.

Ziel der folgenden Ausführungen ist es, die Erforschung frühneuzeitlicher composite states und Imperien anhand von zwei konkreten Beispielen zusammenzuführen und Potenziale transregionaler und -nationaler Betrachtungsweisen aufzuzeigen.4 Allerdings ist zu Recht davor gewarnt worden, Imperien neuzeitlicher Prägung in anachronistischer Weise mit Herrschaftsgebilden der Frühen Neuzeit zu vergleichen.5 Hier gilt es stets, die Spezifika vormoderner Herrschaft angemessen einzubeziehen und verzerrende Analogien zu vermeiden. Auch sind begriffliche Unschärfen zu vermeiden: Nicht jeder composite state war ein Imperium! Erschwert wird die geplante Zusammenführung durch die definitorische Unschärfe von Imperien, denn "empires have come in many shapes and forms, at many places and in many times".6 Die Imperienforschung nutzt einerseits die Abgrenzung von anderen Herrschaftsformen, andererseits zunehmend performative Ansätze, um Herrschafts- und Verwaltungstechniken und die darin involvierten Handelnden zu untersuchen, um Imperien auf diese Weise beschreibbar zu machen.7 Doch es herrscht bislang keine Einigkeit, wie genau Imperien zu definieren sind.8

Im Gegensatz dazu ist in jüngerer Zeit eine ganze Reihe von strukturellen Phänomenen herausgearbeitet worden, die für composite states charakteristisch waren. So gilt traditionell dem inneren Aufbau mit dem Spannungsfeld von Zentrum und Peripherie besonderes Augenmerk: Gab es eine regelrechte Herrschaftszentrale, und lässt sich das gezielte Bemühen nachweisen, die einzelnen territorialen Bestandteile auf diese Zentrale hin auszurichten (politisch, wirtschaftlich, konfessionell, kulturell, sprachlich usw.)? Oder ist nicht vielmehr von einer politischen Herrschaftspraxis auszugehen, die primär polyzentrisch strukturiert war? Die Beantwortung dieser Fragen ist zum Beispiel für die jüngst wieder aufgelebte Diskussion über den "Absolutismus" als Herrschaftsform von außerordentlicher Bedeutung.9 Neuere Forschungen konstatieren in Abgrenzung zur älteren Historiographie, dass der frühneuzeitliche Monarch grundsätzlich auf die Kooperation und den Konsens der lokalen bzw. regionalen Eliten angewiesen war. Im Falle einer strikt auf die herrscherliche Zentrale ausgerichteten Politik musste der Herrscher mit Widerständen rechnen – und zwar auch und gerade an der Peripherie. Vor diesem Hintergrund ist es aufschlussreich, in akteurszentrierter Perspektive die personellen Verflechtungen zu untersuchen, die zwischen Zentrum und Peripherie bestanden oder im Sinne einer gezielten Klientel- und Patronagepolitik neu geschaffen wurden, um damit Loyalität zu generieren, Integration zu fördern und herrscherliche Macht auch in entfernteren Regionen durchzusetzen.

Damit eng verbunden ist das transepochale Phänomen der Herrschaftsdelegation.10 In vielen composite states bestand das Problem, dass der Herrscher zwar mit dem Anspruch auftrat, in jedem einzelnen Territorium seiner mehrgliedrigen Herrschaft Regierungsgewalt unabhängig von seiner persönlichen An- oder Abwesenheit auszuüben. In der konkreten Praxis gestaltete sich eine Herrschaft aus der Ferne jedoch oftmals weitaus schwieriger als im Falle einer dauerhaften Präsenz des Monarchen vor Ort. Zur Kompensierung dieses Defizits stand zum einen das logistisch sehr aufwendige Instrument der Herrscherreisen zur Verfügung. Zum anderen war die Praxis weit verbreitet, einen Stellvertreter (Statthalter, Vizekönig , Generalgouverneur etc.) zu installieren, der als dauerhaft anwesendes Alter Ego des Monarchen die Herrschaftsausübung und -kontrolle auch bei dessen Abwesenheit gewährleisten sollte. Da Autorität und Herrschaft in der Frühen Neuzeit noch weitgehend personal verstanden wurden, war die Etablierung von Stellvertretern als Mittler zwischen herrscherlicher Zentrale und lokalen Eliten ein bewährtes Verfahren, um die fehlende Dauerpräsenz des Monarchen auszugleichen.

, Generalgouverneur etc.) zu installieren, der als dauerhaft anwesendes Alter Ego des Monarchen die Herrschaftsausübung und -kontrolle auch bei dessen Abwesenheit gewährleisten sollte. Da Autorität und Herrschaft in der Frühen Neuzeit noch weitgehend personal verstanden wurden, war die Etablierung von Stellvertretern als Mittler zwischen herrscherlicher Zentrale und lokalen Eliten ein bewährtes Verfahren, um die fehlende Dauerpräsenz des Monarchen auszugleichen.

Ein weiteres Charakteristikum größerer composite states sind die unverkennbaren Tendenzen, universale Herrschaftsambitionen zu verfolgen, die mit einer imperialen Ideologie unterfüttert wurden.11 Das prominenteste Beispiel hierfür ist der Leitbegriff monarchia universalis, der insbesondere im Zeitalter Kaiser Karls V. (1500–1558) große politische Bedeutung erlangte und bis in die napoleonische Zeit hinein zur Legitimation oder Abwehr umfassender Herrschaftsansprüche instrumentalisiert wurde.12 So ist beispielsweise die außergewöhnliche Länge des Dreißigjährigen Krieges mit den inkompatiblen Universalansprüchen konkurrierender Mächte (Habsburg, Frankreich und Schweden) erklärt worden.13

Damit einher geht die schon zeitgenössisch diskutierte Frage, ob und inwiefern frühneuzeitliche composite states aufgrund ihrer räumlichen Gegebenheiten ein erhöhtes Risiko aufwiesen, in Konflikte mit benachbarten Mächten zu geraten.14 Hatten gerade die großen räumlichen Dimensionen ausgedehnter, zerstreuter Herrschaftskomplexe kriegsfördernde Wirkung, da sie nicht selten den Aufbau schlagkräftiger Militärapparate zur Sicherung der eigenen Besitzungen zur Folge hatten, was von den Nachbarn oftmals als Bedrohung wahrgenommen wurde? Ein bekanntes Beispiel für diese Problematik ist die sogenannte habsburgische Umklammerung – das meint die geographische Lage Frankreichs zwischen den Gebieten des Hauses Österreich auf der Iberischen Halbinsel und dessen niederländischen Territorien im Norden sowie die unmittelbare Nachbarschaft zum Alten Reich, das von einem Habsburger Kaiser regiert wurde –, die seit jeher als Erklärungsmuster für die Politik Frankreichs in der Frühen Neuzeit herangezogen wird.15 Aufschlussreich ist zudem der Blick auf den eng miteinander verwobenen zeitgenössischen Diskurs über die politischen und militärischen Konsequenzen, die man aus einer solchen Streulage ziehen müsse: Territoriale Arrondierung durch Expansion oder doch eher ein Primat der Bewahrung des Status quo?16

– das meint die geographische Lage Frankreichs zwischen den Gebieten des Hauses Österreich auf der Iberischen Halbinsel und dessen niederländischen Territorien im Norden sowie die unmittelbare Nachbarschaft zum Alten Reich, das von einem Habsburger Kaiser regiert wurde –, die seit jeher als Erklärungsmuster für die Politik Frankreichs in der Frühen Neuzeit herangezogen wird.15 Aufschlussreich ist zudem der Blick auf den eng miteinander verwobenen zeitgenössischen Diskurs über die politischen und militärischen Konsequenzen, die man aus einer solchen Streulage ziehen müsse: Territoriale Arrondierung durch Expansion oder doch eher ein Primat der Bewahrung des Status quo?16

Auch die Frage nach möglichen pazifizierenden Wirkungen von Großreichen muss in diesem Zusammenhang beachtet werden. Besonders erwähnt sei an dieser Stelle die traditionelle Leitvorstellung eines universalen Friedens (pax universalis/pax generalis) und die damit in Verbindung stehenden Vorstellungen von Hegemonie/Gleichgewicht, Universalismus/Partikularismus oder Hierarchie und Gleichordnung.17 Dieses Ideal der monarchia universalis und der pax generalis war und ist im Hinblick auf die Versuche, Großreiche zu legitimieren, von essentieller Bedeutung.18 So lässt sich das treffende Diktum, "empires were made and unmade by words as well as deeds",19 auch auf die "zusammengesetzten" Monarchien der Frühen Neuzeit übertragen. Die ständige Rechtfertigung und Legitimierung des eigenen Vorgehens gehörten in den composite states zum Alltagsgeschäft und waren fester Bestandteil der publizistisch-propagandistischen Selbstinszenierung und Kommunikationsstrategien.20

Wichtig ist es ferner, die integrative Kraft herrscherlicher Zeichen , symbolischer Akte und performativer Komponenten zu analysieren, will man zu einer angemessenen Einschätzung der Herausbildung, der Bewahrung und des Zerfalls von composite states und Imperien gelangen.21 Gerade Herrschaftstechniken, die Zentralisierung, Vereinheitlichung und Integration bezweckten, griffen gezielt auf äußerlich sichtbare Zeichen und Kommunikationsakte zurück, um territorienübergreifende Zusammenhänge zu konstruieren.

, symbolischer Akte und performativer Komponenten zu analysieren, will man zu einer angemessenen Einschätzung der Herausbildung, der Bewahrung und des Zerfalls von composite states und Imperien gelangen.21 Gerade Herrschaftstechniken, die Zentralisierung, Vereinheitlichung und Integration bezweckten, griffen gezielt auf äußerlich sichtbare Zeichen und Kommunikationsakte zurück, um territorienübergreifende Zusammenhänge zu konstruieren.

Mitunter wird in der Diskussion um frühneuzeitliche composite states das Heilige Römische Reich Deutscher Nation genannt.22 Eine derartige Charakterisierung wird der einzigartigen Verfassungsstruktur des Alten Reiches nicht gerecht, die durch die "Grundkonstellation eines Nebeneinanders und Gegenübers von 'majestas personalis' des Kaisers und 'majestas realis' des Reiches" geprägt war.23 Diese beiden Pole bedingten und begrenzten sich gegenseitig: Die Macht des Reichsoberhaupts wurde durch die landesherrliche "rechtliche Teilautonomie" und Souveränität der Reichsstände ebenso begrenzt wie durch den Anspruch konsensualer Zusammenarbeit, auf dem sich die Reichsverfassung gründete. Deren supranationale Geltung eröffnete den Reichsständen Handlungsmöglichkeiten und schränkte diese gleichzeitig ein.24

ebenso begrenzt wie durch den Anspruch konsensualer Zusammenarbeit, auf dem sich die Reichsverfassung gründete. Deren supranationale Geltung eröffnete den Reichsständen Handlungsmöglichkeiten und schränkte diese gleichzeitig ein.24

Im Folgenden werden zwei composite states näher beleuchtet, die bislang noch nicht hinlänglich vergleichend untersucht worden sind: Die frühneuzeitlichen Reiche Schwedens und Spaniens.25 Dieser Vergleich scheint legitim und sinnvoll, da Schweden und Spanien beide zu den Universalmächten des 17. Jahrhunderts gezählt werden, die aufgrund ihrer konkurrierenden Herrschaftsansprüche zu der exzeptionellen Kriegsverdichtung jener Epoche beigetragen haben.26 Anders als Spanien wird Schweden von der Imperienforschung bislang allerdings weitgehend nicht beachtet. Beide Mächte gelten zudem als Absteiger im Staatensystem des 18. Jahrhunderts,27 da sie ihre einstmalige Großmachtposition nicht zu behaupten vermochten. Insofern stellen der schwedische und der spanische composite state besonders illustrative Beispiele für das triadisch angelegte Narrativ vom Aufstieg, Niedergang und Fall von Reichen dar.28 Schweden und Spanier griffen schließlich in der Frühen Neuzeit in ähnlicher Weise auf ihr gotisches Erbe zurück, um umfassende Herrschaftsansprüche zu artikulieren und zu legitimieren.29

Der schwedische composite state in der Frühen Neuzeit

Der schwedische Konglomeratstaat entwickelte sich ab 1561 , als sich die Stadt Reval unter den Schutz der schwedischen Krone begab. Die größte territoriale Ausdehnung erreichte Schweden 1681, als die Pfalzgrafschaft Zweibrücken durch Erbfall an die schwedische Krone kam

, als sich die Stadt Reval unter den Schutz der schwedischen Krone begab. Die größte territoriale Ausdehnung erreichte Schweden 1681, als die Pfalzgrafschaft Zweibrücken durch Erbfall an die schwedische Krone kam . Diese Erwerbung stellte Höhepunkt und zugleich Ende der schwedischen Expansion dar.30 Den Zeitraum zwischen 1611 und 1718/21 bezeichnet die schwedische Historiographie als stormaktstiden (Großmachtzeit) und schafft so begrifflich Nähe zur Imperienforschung. In diese Phase fällt auch der Versuch, schwedische Kolonien in Lappland und Übersee (Afrika und Nordamerika) zu etablieren.31 Die schwedische Imperial Experience währte bis zum Tod König Karls XII. (1682–1718).32 Der Große Nordische Krieg (1700–1721)

. Diese Erwerbung stellte Höhepunkt und zugleich Ende der schwedischen Expansion dar.30 Den Zeitraum zwischen 1611 und 1718/21 bezeichnet die schwedische Historiographie als stormaktstiden (Großmachtzeit) und schafft so begrifflich Nähe zur Imperienforschung. In diese Phase fällt auch der Versuch, schwedische Kolonien in Lappland und Übersee (Afrika und Nordamerika) zu etablieren.31 Die schwedische Imperial Experience währte bis zum Tod König Karls XII. (1682–1718).32 Der Große Nordische Krieg (1700–1721) gilt als entscheidende Zäsur, an dessen Ende Schweden den Großteil der ab 1561 erworbenen Territorien verlor. Dem gut 120-jährigen Aufstieg Schwedens steht somit ein rasanter Fall gegenüber

gilt als entscheidende Zäsur, an dessen Ende Schweden den Großteil der ab 1561 erworbenen Territorien verlor. Dem gut 120-jährigen Aufstieg Schwedens steht somit ein rasanter Fall gegenüber .33

.33

Die Gründe für den Aufstieg sind vielfältig. Die Forschung spricht von einem "empire of necessity".34 Hinter der schwedischen Expansion lag spätestens ab der Regentschaft Karls IX. (1550–1611) ein politisches Programm, das in staatsrechtlichen Diskussionen seinen Niederschlag fand. So formulierte Karl IX. in seinem Vorschlag für ein Grundgesetz (regeringsform), das Rechte und Pflichten des Herrschers, politischer Institutionen und Untertanen definierte, dass die Huldigungsreise der schwedischen Könige auch nach Livland führen sollte; zu einem Zeitpunkt, als Livland noch nicht Teil des schwedischen Konglomeratstaates und die schwedische Herrschaft in Estland ungefestigt war. Dieser Gesetzentwurf wird als ein Ausdruck schwedischer Machtansprüche im Ostseeraum gewertet;35 zu deren Legitimation bediente sich Karl IX. des Gotizismus.

"In positiver Umdeutung des negativen Gotenbildes (Gotik) wurde [im Gotizismus] ein Selbstverständnis als Nachfahren eines Volkes von Helden und Kriegern kreiert".36 Diese geistesgeschichtliche Strömung entwickelte sich Anfang des 16. Jahrhunderts in unterschiedlichen Teilen Europas. In Schweden fand sie besonderen Anklang. Sie kam zeitgleich mit dem Ausscheiden Schwedens aus der Kalmarer Union , der zwischen 1397 und 1521 bestehenden herrschaftlichen Verbindung der drei nordischen Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden, auf und diente der jungen Vasa-Dynastie zur Traditionsbildung und Herrschaftslegitimation.37

, der zwischen 1397 und 1521 bestehenden herrschaftlichen Verbindung der drei nordischen Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden, auf und diente der jungen Vasa-Dynastie zur Traditionsbildung und Herrschaftslegitimation.37

Unter Karl IX. und seinem Sohn, Gustav II. Adolf (1594–1632), entfaltete der Gotizismus seine propagandistische Wirkungskraft als politisches Programm. So ließ Karl IX. vor der Abreise ins Baltikum seine Rede an die StäJohan Skytte (1577–1645) formulieren, dem späteren Kanzler der Universität Uppsala und einem führenden Vertreter des Gotizismus in Schweden. Durch diesen und andere Historiographen des Gotizismus wie Johannes Messenius (1579–1636) wurde Schweden "als dominante Macht im Ostseeraum positioniert".38

Gustav II. Adolf führte diese Politik und Kommunikationsstrategie kontinuierlich fort. Bereits im Rahmen seiner Krönungsfeierlichkeiten 1617 gestaltete er seine Turnierrede im Geiste des Gotizismus: Verkleidet als mythischer Gotenkönig Berik formulierte er unter Verweis auf dessen Eroberung in Estland, Kurland, Preußen und dem Wendengebiet den Machtanspruch seiner Regentschaft – und befestigte zugleich die schwedischen Ansprüche im Ostseeraum.39

Dies ist nicht gleichbedeutend mit dem Entwurf eines offensiv-expansiven Programms. Vielmehr begründete Gustav II. Adolf seine Außenpolitik defensiv, sowohl die Konflikte mit Polen im Baltikum als auch sein Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg. Auch das entsprach der gotizistischen Selbstinszenierung, vor allem als Referenz an den Gotenkönig Berik.

Demnach ist Gustavs II. Adolf Vorhaben, "att lägga kust till kust", also Küste an Küste zu setzen, um die Ostsee in ein schwedisches Binnenmeer zu verwandeln, nicht als ein von vornherein festgesetztes Programm zu bewerten.40 Erst allmählich lässt sich ein bewusster Plan in seinem Handeln erkennen. Es galt die "occassion" (Gelegenheit), so der quellensprachliche Ausdruck, zu nutzen, um durch Landgewinne die Sicherheit der schwedischen Herrschaft im Ostseeraum nach außen zu garantieren.41 Die während der Westfälischen Friedensverhandlungen (1643–1649) unter den Schlagwörtern Assekuration und Satisfaktion erhobenen (territorialen) Forderungen Schwedens waren die konsequente realpolitische Weiterführung dieses Programms und resultierten im Erwerb Vorpommerns, Bremens und Verdens, was der schwedischen Krone Kontrolle über die Odermündung und die südliche Ostsee sowie über Elbe- und Wesermündung sicherte. Dadurch konnte Schweden den Handel in der Ostsee und die Zugänge zum Nordseehandel kontrollieren.42

Zum Ende des Dreißigjährigen Krieges erreichte Schweden die Grenzen seiner (ökonomischen) Leistungsfähigkeit. Bereits der Reichstag von 1655 verfügte eine reduktion zur Konsolidierung der Staatsfinanzen, also den Einzug von Gütern zugunsten der Krone, die allerdings nicht zu Ende geführt wurde. Auf dem Reichstag von 1680 beschloss man auf Vorlage König Karls XI. (1655–1697) ein umfassendes Reduktionsprogramm, das bis 1686 noch verschärft wurde. Diese Beschlüsse wurden im gesamten schwedischen Konglomeratstaat umgesetzt.43 Die ökonomische Überforderung Schwedens konnten diese drastischen Maßnahmen nicht substantiell mindern. Der finanzielle Druck verschärfte sich während des Großen Nordischen Krieges und führte zu einer militärischen Überforderung und letztlich zum Ende der schwedischen Großmachtzeit.

In der für Estland und Livland bis weit ins 20. Jahrhundert dominierenden baltendeutschen Geschichtsschreibung ist die Reduktion das für die Bewertung der schwedischen Herrschaft ausschlaggebende Ereignis. Die Schwedenzeit wird als eine Phase des Verfalls dargestellt und mit der sich anschließenden Blütezeit unter russischer Herrschaft kontrastiert.44 In der Historiographie der deutschen Provinzen überwiegt hingegen bis heute eine sehr positive Erinnerung an die schwedische Herrschaft . Diese findet u.a. Ausdruck in der sprichwörtlichen Redewendung "Unter den drei Kronen, lässt es sich gut wohnen" und einer vielfältigen populären Erinnerungskultur. Es ist bemerkenswert, wie unterschiedlich der Schwedenzeit gedacht wird. Dies kann als Anregung dienen, nach den Erinnerungsorten von (frühneuzeitlichen) Imperien im kollektiven Gedächtnis zu fragen. Der Befund zur Erinnerungskultur verweist auf die unterschiedliche Einbindung der ehemals schwedischen Provinzen und ihrer Eliten in den schwedischen Konglomeratstaat und damit auf das Verhältnis von Zentrum und Peripherie.

. Diese findet u.a. Ausdruck in der sprichwörtlichen Redewendung "Unter den drei Kronen, lässt es sich gut wohnen" und einer vielfältigen populären Erinnerungskultur. Es ist bemerkenswert, wie unterschiedlich der Schwedenzeit gedacht wird. Dies kann als Anregung dienen, nach den Erinnerungsorten von (frühneuzeitlichen) Imperien im kollektiven Gedächtnis zu fragen. Der Befund zur Erinnerungskultur verweist auf die unterschiedliche Einbindung der ehemals schwedischen Provinzen und ihrer Eliten in den schwedischen Konglomeratstaat und damit auf das Verhältnis von Zentrum und Peripherie.

Die baltischen und deutschen Provinzen der schwedischen Krone bildeten aufgrund ihrer Entfernung zum Herrschaftszentrum in Stockholm und ihrer potentiell gefährdeten Randlage "administrative Sondereinheiten".45 Sie wurden als Generalgouvernements bezeichnet, an deren Spitze jeweils ein Generalgouverneur stand, und waren "die äußere Zone schwedischer Territorialverwaltung".46 Zwischen dem Zentrum Stockholm und der Peripherie formten im schwedischen Kerngebiet und Finnland gelegene län eine Art inner circle.47 Der Aufbau der Verwaltungsstruktur spiegelt das expansive Programm Gustavs II. Adolf und seines Reichskanzlers Axel Oxenstierna (1583–1654) wider, das auf die Sicherung der schwedischen Herrschaft durch Gebietsgewinn abzielte.

Die Entfernung zwischen Machtzentrum und den einzelnen Teilen des schwedischen Konglomeratstaates wird auch im Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen sichtbar. Die von Oxenstierna entworfene regeringsform (Verfassung) von 1634 beschränkte die Repräsentation auf dem Reichstag auf die Mitglieder der in Schweden oder Finnland geborenen Stände.48 Damit verwehrte man im Umkehrschluss den Angehörigen der Stände in den schwedischen Provinzen im Baltikum ebenso wie in den später gewonnenen deutschen Fürstentümern ein politisches Mitbestimmungsrecht. Allerdings waren die deutschen Gebiete der schwedischen Krone weiterhin Mitglieder des Heiligen Römischen Reiches.49 Ihnen war dadurch die Möglichkeit zur politischen Mitwirkung, wenngleich außerhalb des politischen Systems des schwedischen Konglomeratstaates gegeben. Die Repräsentation der schwedischen Krone auf dem Reichstag des Alten Reiches trug zur Verflechtung dieser beiden frühneuzeitlichen Gemeinweisen bei. Reichspolitik und -verfassung wurden zu einer Angelegenheit der schwedischen Krone, und umgekehrt versuchte Schweden, (außenpolitische) Anliegen im Rahmen der Reichsverfassung und -institutionen zu verhandeln.50

Ebenso exklusiv wirkten die in der regeringsform (1634) enthaltenen Bestimmungen zur Besetzung des Reichsrates. Dessen Mitglieder mussten in Schweden oder Finnland geboren worden sein.51 Das war der Versuch einer willentlichen Abschottung der bislang im Reichsrat und somit in zentralen politischen Entscheidungspositionen vertretenen adeligen Familien gegen die Privilegierung neuer Gruppen, nachdem Karl IX. Anfang des 17. Jahrhunderts angestrebt hatte, dem estländischen Adel Zugang zum Reichsrat zu gewähren, um seine Legitimationsbasis in Estland zu erweitern.52

Umso erstaunlicher ist es, dass im Bereich der Judikative die Distanz zwischen baltischer Provinz und Zentralmacht durch die gleichwertige Einbindung in das Rechtssystem quasi nivelliert wurde. In Dorpat wurde 1630 das dritte von vier Höchsten Gerichten installiert; neben dem Svea hovrätt in Stockholm (1614), dem für Finnland zuständigen hovrätt in Åbo (1623) und dem Göta hovrätt in Jönköping (1634).53 Ähnliches ließe sich auch für die Kirchenverwaltung beobachten. Besonders im Bereich der Kirchenpolitik, aber nicht ausschließlich, wie die folgenden Ausführungen zu Spanien zeigen werden, böte sich ein Vergleich zu Spanien an, zumal das frühneuzeitliche Schweden auch als das protestantische Spanien bezeichnet worden ist.54

Aufstieg und Fall des spanischen composite state

Der spanische composite state ist ohne Zweifel das Beispiel par excellence für diese spezielle Form frühneuzeitlicher Staatlichkeit und daher auch besonders gut erforscht.55 König Philipp IV. (1605–1665), dessen Regierungszeit im Folgenden im Zentrum steht, herrschte über eine eindrucksvolle Ansammlung von Territorien. Schon den Zeitgenossen ist es schwergefallen, eine geeignete Bezeichnung für diese außergewöhnliche Herrschaftskumulation zu finden, und auch in der heutigen Forschung schwankt die Begrifflichkeit (España(s), nación española, monarquía hispánica, corona católica usw.).56

Die strukturellen Probleme, die aus der außergewöhnlichen Ausdehnung dieser "zusammengesetzten" Monarchie resultierten, führten schon zeitgenössisch zu einem intensiven Diskurs.57 So befasste sich der spanische Schriftsteller und Diplomat Diego de Saavedra Fajardo (1584–1648) in seinem 1640 erschienenen, schon bald in mehrere Sprachen übersetzten Fürstenspiegel Idea de un príncipe político cristiano eingehend mit dem Prozess des Aufstiegs und Niedergangs großer Reiche.58 Saavedra gelangte zu einem Befund, dem letztlich eine naturgesetzlich-zyklische Vorstellung zugrunde lag: Entweder man steigt oder man fällt ("O subir o bajar").59

eingehend mit dem Prozess des Aufstiegs und Niedergangs großer Reiche.58 Saavedra gelangte zu einem Befund, dem letztlich eine naturgesetzlich-zyklische Vorstellung zugrunde lag: Entweder man steigt oder man fällt ("O subir o bajar").59

Das Bewusstsein, die im 16. Jahrhundert erworbene Vormachtstellung zu verlieren und Zeuge einer Epoche des Niedergangs zu sein, war in der spanischen Monarchie um die Mitte des 17. Jahrhunderts weit verbreitet.60 Declinación (Niedergang) lautete ein oft verwendetes Schlagwort, mit dem dieses Krisenbewusstsein zum Ausdruck gebracht wurde. Interessant ist in unserem Untersuchungskontext, dass die spanischen Zeitgenossen einen direkten Zusammenhang erkannt zu haben glaubten zwischen der großen Zahl und Ausdehnung der Territorien, die zum spanischen composite state zählten, einerseits sowie der krisenhaften Kriegsverdichtung andererseits.61 Saavedra folgerte daraus die Notwendigkeit, einen primär defensiven außenpolitischen Kurs zu steuern. Ausufernden Expansionismus lehnte er dagegen ab.62

Schon seit dem späten 16. Jahrhundert häuften sich mahnende Stimmen: Ausgedehnte Monarchien hätten unter ihrer eigenen Größe zu leiden.63 Ein zusätzliches Problem ergebe sich, falls zwischen den einzelnen Teilen des Reiches feindlich gesonnene oder konkurrierende Staaten lägen.64 Auch außerhalb Spaniens wurden derartige Probleme diskutiert. So zählten die großen Distanzen zwischen den spanischen Besitzungen für den französischen Kardinalpremier Richelieu (1585–1642) zu den wenigen verbliebenen Gründen dafür, dass Spanien noch nicht die anvisierte Universalmonarchie erlangt habe.65 Der französische König verfüge dagegen über einen geschlossenen Herrschaftsbereich, was ihm die Bestandssicherung sehr erleichtere, heißt es in einer Schrift des spanischen Finanzexperten Baltasar Alamos de Barrientos (1555–1640) aus dem Jahre 1598.66 Zu einem ähnlichen Befund gelangte der bedeutende jesuitische Schriftsteller und Philosoph Baltasar Gracián (1601–1658). Er konstatierte in seinem 1640 erschienenen Werk El Político, Frankreich werde durch Meere, Berge und Flüsse natürlich begrenzt und sei daher leichter zu behaupten als das spanische Reich.67 Die französische und die spanische Monarchie dienten im eng verflochtenen europäischen Diskurs also stets als Kontrastpaar.

Eine wesentliche Ursache für die unübersehbare Erosion des spanischen Imperiums waren Konflikte zwischen dem kastilischen Zentrum und der Peripherie, die europaweite Beachtung fanden und im zeitgenössischen Schrifttum intensiv diskutiert wurden. Vielzitiert ist in diesem Kontext die geheime Denkschrift des Gaspar de Guzmán y Pimentel, Rivera y Velasco de Tovar, conde-duque de Olivares (1587–1645) vom 25. Dezember 1624.68 Olivares, lange Jahre der führende Politiker am Madrider Hof, erkannte damals sehr deutlich, dass die Überlebensfähigkeit des spanischen Imperiums entscheidend davon abhing, dem ausgelaugten Kastilien, das die Hauptlast der fortgesetzten Kriege schultern musste, weitere finanzielle und militärische Belastungen zu ersparen. Auch die übrigen Territorien der spanischen Monarchie seien in angemessener Weise heranzuziehen, lautete das Credo Olivares'. Die bekannteste Maßnahme in diesem Zusammenhang ist das letztlich gescheiterte Projekt einer unión de armas (Waffenunion), die eine gleichmäßige Besteuerung auch der nicht-kastilischen Kronländer zum Zwecke der Kriegsfinanzierung vorsah.69 Olivares' Vorstoß provozierte geradezu zwangsläufig Widerstand. In Katalonien, Portugal, Neapel und Sizilien brachen in den 1640er Jahren Aufstände aus, die schwerwiegende langfristige Konsequenzen hatten.70 Zudem musste der spanische König im Frieden von Münster (30. Januar 1648) die Unabhängigkeit der aufständischen nordniederländischen Provinzen konzedieren. Angesichts dieser schweren Erschütterung der Integrität der spanischen Monarchie wird verständlich, dass der spanische Hauptgesandte während der Friedensverhandlungen in Münster, Gaspar de Bracamonte y Guzmán, Graf von Peñaranda (1595–1676), den Westfälischen Friedenskongress als abscheuliches Ketzerkonzil, Schlangennest und Tragödie bezeichnete.71

die Unabhängigkeit der aufständischen nordniederländischen Provinzen konzedieren. Angesichts dieser schweren Erschütterung der Integrität der spanischen Monarchie wird verständlich, dass der spanische Hauptgesandte während der Friedensverhandlungen in Münster, Gaspar de Bracamonte y Guzmán, Graf von Peñaranda (1595–1676), den Westfälischen Friedenskongress als abscheuliches Ketzerkonzil, Schlangennest und Tragödie bezeichnete.71

In welch hohem Maße der europäische Diskurs über das Wesen der spanischen Monarchie mit generellen Überlegungen zum Aufstieg und Fall von Großreichen verflochten war, offenbart das bereits erwähnte Beispiel des Gotizismus. Der Transfer gotischen Gedankenguts ging sogar so weit, dass sowohl Spanier als auch Schweden das gemeinsame gotische Erbe nicht nur im Sinne einer Herrschaftsideologie propagandistisch instrumentalisierten, sondern bisweilen auch in der konkreten diplomatischen Praxis bewusst herausstellten, wenn es galt, einen gemeinsamen politischen Kurs zu steuern. So wussten die französischen Kongressgesandten sogar von einer natürlichen Freundschaft zwischen Schweden und Spaniern zu berichten.72 Mit Saavedra stand zudem ein Spezialist zur gotischen Geschichte in den Reihen der Gesandten Spaniens. Er verwies mit seinem zur Zeit des Westfälischen Friedenskongresses erschienenen Werk Corona Gótica, Castellana y Austríaca mit großem Nachdruck auf das gemeinsame gotische Erbe Spaniens und Schwedens und sprach dies in den Verhandlungen mit den Schweden auch explizit an.73 Derartige Verschränkungen zwischen der Ebene der diplomatischen Verhandlungen und kulturellen Transferprozessen stellen ohne Zweifel ein reizvolles Thema für weitergehende Verflechtungsstudien dar.

mit großem Nachdruck auf das gemeinsame gotische Erbe Spaniens und Schwedens und sprach dies in den Verhandlungen mit den Schweden auch explizit an.73 Derartige Verschränkungen zwischen der Ebene der diplomatischen Verhandlungen und kulturellen Transferprozessen stellen ohne Zweifel ein reizvolles Thema für weitergehende Verflechtungsstudien dar.

Fazit

Die composite states Schwedens und Spaniens durchliefen im Verlauf der Frühen Neuzeit eine Entwicklung, die in vielerlei Hinsicht symptomatisch für die traditionelle Trias des Aufstiegs, Niedergangs und Falls von Imperien ist: Dem Aufstieg zu einer regionalen, europäischen und – im spanischen Fall – sogar globalen Vormacht folgten Phasen der Stagnation und des Niedergangs, die spätestens im Verlauf des 18. Jahrhunderts einen signifikanten politischen Bedeutungsverlust nach sich zogen. Dieser traditionellen Meistererzählung folgt die Forschung bis heute häufig, wenn es gilt, langfristige Strukturen und Prozesse der frühneuzeitlichen Geschichte Schwedens und Spaniens aufzuzeigen.

Der vorliegende Beitrag zu Schweden und Spanien verdeutlicht in diesem Zusammenhang gleich mehrere Aspekte: Komparative Ansätze der Erforschung von composite states und Imperien sind gerade angesichts der Notwendigkeit, die teleologischen Grundannahmen der älteren Historiographie (Homogenisierung, Zentralisierung, Integration usw.) zu hinterfragen, besonders lohnenswert, da gerade eine transnationale Herangehensweise den Blick für Typisches und Charakteristisches schärft. Zudem wird der besondere Reiz veranschaulicht, besonders solche Fallbeispiele in den Blick zu nehmen, die vordergründig nicht viele Gemeinsamkeiten aufweisen und unterschiedliche Kultur- und Sprachräume umfassen. So erhellt beispielsweise der schwedisch-spanische Gotizismus bislang wenig beachtete reziproke Interaktions-, Transfer- und Rezeptionsprozesse jenseits nationalstaatlicher, regionaler oder konfessioneller Engführungen. Gerade solche vergleichend angelegten Studien lassen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede frühneuzeitlicher composite states und Imperien besser greifbar werden, als dies bislang möglich war.

Dorothée Goetze / Michael Rohrschneider

Anhang

Quellen

Álamos de Barrientos, Baltasar: Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su reinado: Introducción y notas de Modesto Santos, Barcelona u.a. 1990 (Textos y documentos 7).

Elliott, John H. u.a. (Hg.): Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, Madrid 1978 (Tesis Alfaguara 4), vol. 1: Política interior: 1621 a 1627.

González Palencia, Ángel (Hg.): Diego Saavedra Fajardo: Obras completas, Madrid 1946.

Gracián, Baltasar: Obras Completas: Edición y estudio preliminar de Miguel Batllori y Ceferino Peralta, Madrid 1969 (Biblioteca de autores españoles 229), vol 1: El Héroe – El Político – El Discreto – Oráculo Manual.

Oschmann, Antje (Bearb.): Acta Pacis Westphalicae, Serie III, Abt. B: Verhandlungsakten, vol. 1: Die Friedensverträge mit Frankreich und Schweden, Teil 1: Urkunden, Münster 1998.

Saavedra Fajardo, Diego de: Empresas políticas, hg. von Sagrario López Poza, Madrid 1999 (Letras hispánicas 455).

Literatur

Ågren, Kurt: The reduktion, in: Michael Roberts (Hg.): Sweden's Age of Greatness: 1632–1718, London u.a. 1973, S. 237–264.

Ahnlund, Nils: Dominium maris baltici, in: Nils Ahnlund (Hg.): Tradition och historia, Stockholm 1956, S. 114–130.

Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, José: En torno a los planteamientos hegemónicos de la monarquía hispana de los Felipes, in: Revista de la Universidad de Madrid 19 (1970), S. 57–106.

Arrieta, Jon: Forms of Union: Britain and Spain, a Comparative Analysis, in: Jon Arrieta u.a. (Hg.): Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Donostia 2009 (Revista Internacional de Estudios Vascos, Cuadernos 5), S. 23–52.

Aznar, Daniel u.a. (Hg.): À la place du roi: Vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs dans les monarchies française et espagnole (XVIe–XVIIIe siècles), Madrid 2014 (Collection de la Casa de Velázquez 144).

Bosbach, Franz: Monarchia Universalis: Ein politischer Leitbegriff der Frühen Neuzeit, Göttingen 1988 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 32). URL: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00047491-8 [2022-02-17]

Brendecke, Arndt: Imperium und Empire: Funktionen des Wissens in der spanischen Kolonialherrschaft, Köln u.a. 2009.

Burkhardt, Johannes: Der Dreißigjährige Krieg, Frankfurt am Main 1992 (Edition Suhrkamp 1542, N. F. 542).

Burkhardt, Johannes: Die Friedlosigkeit der Frühen Neuzeit: Grundlegung einer Theorie der Bellizität Europas, in: Zeitschrift für Historische Forschung 24,4 (1997), S. 509–574. URL: https://www.jstor.org/stable/43572034 [2022-02-17]

Burkhardt, Johannes: Das größte Friedenswerk der Neuzeit: Der Westfälische Frieden in neuer Perspektive, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 49,10 (1998), S. 592–612.

Burkhardt, Johannes: Imperiales Denken im Dreißigjährigen Krieg, in: Franz Bosbach u.a. (Hg.): Imperium/Empire/Reich: Ein Konzept politischer Herrschaft im deutsch-britischen Vergleich: An Anglo-German Comparison of a Concept of Rule, München 1999 (Prinz-Albert-Studien 16), S. 59–68. URL: https://doi.org/10.1515/9783110954432-008 [2022-02-17]

Duchhardt, Heinz: Balance of Power und Pentarchie: Internationale Beziehungen 1700–1785, Paderborn 1997 (Handbuch der Geschichte der Internationalen Beziehungen 4).

Edelmayer, Friedrich: Art. "Personalunion", in: Enzyklopädie der Neuzeit 9 (2009), Sp. 996–1002. URL: http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_325790 [2022-02-17]

Elliott, John H.: The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline, New Haven u.a. 1986.

Elliott, John H.: A Europe of Composite Monarchies, in: Past and Present 137,1 (1992), S. 48–71. URL: https://doi.org/10.1093/past/137.1.48 [2022-02-17]

Eng, Torbjörn: Det svenska väldet: ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte, Uppsala 2001 (Acta Universitatis Upsaliensis: Studia historica Upsaliensia 201).

Faber, Martin: Absolutismus ist doch ein Quellenbegriff! Zum Auftauchen des Wortes im 18. Jahrhundert in Polen und zu den Konsequenzen für die Absolutismus-Debatte, in: Zeitschrift für Historische Forschung 44,4 (2017), S. 635–659. URL: https://doi.org/10.3790/zhf.44.4.635 [2022-02-17]

Floristán Imízcoz, Alfredo: Tramas de integración en la conformación de monarquías compuestas: Los casos británico y español (siglos XVI–XVII), in: José Manuel Azcona u.a. (Hg.): España en la era global (1492–1898), Madrid 2017, S. 153–182.

Fur, Gunlög: Colonialism in the Margins: Cultural Encounters in New Sweden and Lapland, Leiden u.a. 2006 (The Atlantic World 9).

García García, Bernardo José: La Pax Hispanica: Política exterior del Duque de Lerma, Leuven 1996 (Avisos de Flandes 5). URL: https://lup.be/products/99563 [2022-02-17]

Gil Pujol, Xavier: Visió europea de la monarquia espanyola com a monarquia composta, segles XVI i XVII, in: Recerques 32 (1995), S. 19–43. URL: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137740 [2022-02-17]

Goetze, Dorothée: "es so viel seye, alß wann das Reich angegriffen were" – Das Auftreten Schwedens beim Immerwährenden Reichstag im schwedisch-brandenburgischen Krieg, in: Harriet Rudolph u.a. (Hg.): Reichsstadt – Reich – Europa: Neue Perspektiven auf den Immerwährenden Reichstag zu Regensburg (1663–1806), Regensburg 2015, S. 195–214.

Goetze, Dorothée: Die Last der Besatzung: Occupatio als fiskalpolitisches Druckmittel: Zur Funktion der festen Plätze in der schwedischen Kriegsstrategie im Reich, in: Inken Schmidt-Voges u.a. (Hg.): Mit Schweden verbündet – von Schweden besetzt: Akteure, Praktiken und Wahrnehmungen schwedischer Herrschaft im Alten Reich während des Dreißigjährigen Krieges, Hamburg 2016 (Schriftenreihe der David-Mevius-Gesellschaft 10), S. 11–31.

Goetze, Dorothée: Desintegration im Ostseeraum – Integration ins Reich? Die Vertretung der schwedischen Herzogtümer beim Immerwährenden Reichstag während des Großen Nordischen Krieges (1700–1721) am Beispiel des Corpus Evangelicorum, in: Beate-Christine Fiedler u.a. (Hg.): Friedensordnungen und machtpolitische Rivalitäten: Die schwedischen Besitzungen in Niedersachsen im europäischen Kontext zwischen 1648 und 1721, Göttingen 2019 (Veröffentlichungen des Niedersächsischen Landesarchivs 3), S. 126–148.

Goetze, Dorothée: "wider [die] ungerechten Feinde" – Die Besetzung des Herzogtums Bremen 1712 im Spiegel des Aktenmaterials zum Immerwä

Goetze, Dorothée: "Particulier-Interesse dem allgemeinen Besten sacrificiret": Die Akteure des Großen Nordischen Krieges beim Immerwährenden Reichstag zwischen Reichs- und Eigeninteresse, in: Historisches Jahrbuch 140 (2020), S. 383–411.

Goetze, Dorothée: Managing Legal Pluralism: the Negotiations on the re-acquisition of Crown Land in the Livonian Diet (1681) as a Matter of Securitisation and Imperial Integration, in: Journal of the British Academy 9 (2021), S. 90–111. URL: https://doi.org/10.5871/jba/009s4.090 [2022-02-17]

Gustafsson, Harald: The Conglomerate State: A Perspective on State Formation in Early Modern Europe, in: Scandinavian Journal of History 23, 3–4 (1998), S. 189–213. URL: https://doi.org/10.1080/03468759850115954 [2022-02-17]

Gustafsson, Harald: Gamla riken, nya stater: Staatsbildning, politisk kultur och identiteter under Kalmarunionens upplösningsskede 1512–1541, Stockholm 2000.

Härter, Karl: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation als mehrschichtiges Rechtssystem, 1495–1806, in: Stephan Wendehorst (Hg.): Die Anatomie frühneuzeitlicher Imperien: Herrschaftsmanagement jenseits von Staat und Nation: Institutionen, Personal und Techniken, Berlin u.a. 2015 (bibliothek altes reich 5), S. 327–347. URL: https://doi.org/10.1515/9783486839425.327 [2022-02-17]

Jörn, Nils u.a. (Hg.): Vom Löwen zum Adler: Der Übergang Schwedisch-Pommerns an Preußen 1815, Göttingen u.a. 2019 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern 52). URL: https://doi.org/10.7788/9783412512583 [2022-02-17]

Jorzick, Regine: Herrschaftssymbolik und Staat: Die Vermittlung königlicher Herrschaft im Spanien der frühen Neuzeit (1556–1598), Wien u.a. 1998 (Studien zur Geschichte und Kultur der iberischen und iberoamerikanischen Länder 4).

Jover Zamora, José María: Sobre los conceptos de monarquía y nación en el pensamiento político español del XVII, in: Cuadernos de Historia de España 13 (1950), S. 101–150.

Kampmann, Christoph: Universalismus und Staatenvielfalt: Zur europäischen Identität in der frühen Neuzeit, in: Jörg A. Schlumberger u.a. (Hg.): Europa – aber was ist es? Aspekte seiner Identität in interdisziplinärer Sicht, Köln u.a. 1994 (Bayreuther Historische Kolloquien 8), S. 45–76.

Kennedy, Paul: Aufstieg und Fall der großen Mächte: Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikt von 1500 bis 2000, Frankfurt am Main 1992 (Fischer-Taschenbücher 10937).

Koenigsberger, Helmut G.: Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale: Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe, in: Helmut G. Koenigsberger: Politicians and Virtuosi: Essays in Early Modern History, London u.a. 1986 (History series 49), S. 1–25.

Koenigsberger, Helmut G.: Zusammengesetzte Staaten, Repräsentativversammlungen und der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, in: Zeitschrift für Historische Forschung 18,4 (1991), S. 399–423. URL: https://www.jstor.org/stable/43568190 [2022-02-17]

Kumar, Krishan: Visions of Empire: How Five Imperial Regimes Shaped the World, Princeton 2017. URL: https://doi.org/10.2307/j.ctvc773dq [2022-02-17]

Loit, Aleksander: Die Konzeption der schwedischen Herrschaft im Baltikum in der deutsch-baltischen Geschichtsschreibung, in: Латвийский государственныий университет (1985), S. 26–51.

Lundkvist, Sven: Die schwedischen Kriegs- und Friedensziele 1632–1648, in: Konrad Repgen (Hg.): Krieg und Politik 1618–1648, München 1988 (Schriften des Historischen Kollegs: Kolloquien 8), S. 219–240.

Lundkvist, Sven: Die schwedischen Friedenskonzeptionen und ihre Umsetzung in Osnabrück, in: Heinz Duchhardt (Hg.): Der Westfälische Frieden: Diplomatie – politische Zäsur – kulturelles Umfeld – Rezeptionsgeschichte, München 1998 (Historische Zeitschrift, Beihefte N. F. 26), S. 349–359. URL: https://www.jstor.org/stable/20523016 [2022-02-17]

Monostori, Tibor: Saavedra Fajardo and the Myth of Ingenious Habsburg Diplomacy: A New Political Biography and Sourcebook (1637–1646), A Coruña 2019.

Neuhaus, Helmut: Das Reich in der Frühen Neuzeit, 2. Aufl., München 2003 (Enzyklopädie Deutscher Geschichte 42).

Olesen, Jens E.: The Struggle for Supremacy in the Baltic Between Denmark and Sweden, 1563–1721, in: Erkki I. Kouri u.a. (Hg.): The Cambridge History of Scandinavia, Cambridge 2016, vol. 2: 1520–1870, S. 246–267. URL: https://doi.org/10.1017/CHO9781139031639.016 [2022-02-17]

Pagden, Anthony: Lords of all the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c.1500–c.1800, New Haven u.a. 1995, S. 103–125.

Parker, Geoffrey: Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century, New Haven u.a. 2014. URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctt32bksk [2022-02-17]

Rauschenbach, Sina u.a. (Hg.): Reforming Early Modern Monarchies: The Castilian Arbitristas in Comparative European Perspectives, Wiesbaden 2016 (Wolfenbütteler Forschungen 143).

Rexheuser, Rex (Hg.): Die Personalunionen von Sachsen-Polen 1697–1763 und Hannover-England 1714–1837: Ein Vergleich, Wiesbaden 2005 (Deutsches Historisches Institut Warschau: Quellen und Studien 18).

Rivero Rodríguez, Manuel: La monarquía de los Austrias: Historia del Imperio español, Madrid 2017.

Roberts, Michael: The Swedish Imperial Experience, 1560–1718, Cambridge 1992 (Wiles Lectures 1977).

Rohrschneider, Michael: Außenpolitische Strukturprobleme frühneuzeitlicher Mehrfachherrschaften – Brandenburg-Preußen und Spanien im Vergleich, in: Jürgen Frölich u.a. (Hg.): Preußen und Preußentum vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart: Beiträge des Kolloquiums aus Anlaß des 65. Geburtstages von Ernst Opgenoorth am 12.02.2001, Berlin 2002, S. 55–69.

Rohrschneider, Michael: Die Statthalter des Großen Kurfürsten als außenpolitische Akteure, in: Michael Kaiser u.a. (Hg.): Membra unius capitis: Studien zu Herrschaftsauffassungen und Regierungspraxis in Kurbrandenburg (1640–1688), Berlin 2005 (Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte N. F., Beiheft 7), S. 213–234. URL: https://doi.org/10.3790/978-3-428-51790-9 [2022-02-17]

Rohrschneider, Michael: Der gescheiterte Frieden von Münster: Spaniens Ringen mit Frankreich auf dem Westfälischen Friedenskongress (1643–1649), Münster 2007 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e. V. 30).

Rohrschneider, Michael: Zusammengesetzte Staatlichkeit in der Frühen Neuzeit: Aspekte und Perspektiven der neueren Forschung am Beispiel Brandenburg-Preußens, in: Archiv für Kulturgeschichte 90 (2008), S. 321–349. URL: https://doi.org/10.7788/akg.2008.90.2.321 [2022-02-17]

Rohrschneider, Michael: Der universale Frieden als Leitvorstellung auf dem Westfälischen Friedenskongress (1643–1649): Probleme und Perspektiven der Forschung, in: Peter Geiss u.a. (Hg.): Eine Werteordnung für die Welt? Universalismus in Geschichte und Gegenwart, Baden-Baden 2019, S. 195–216. URL: https://doi.org/10.5771/9783845295176-195 [2022-02-17]

Rystad, Göran: Empire-Building and Social Transformation – Sweden in the 17th Century, in: Klaus-Richard Böhme u.a. (Hg.): 1648 and European Security Proceedings, Stockholm October 15–16, 1998, Stockholm 1999 (Försvarshögskolans acta. B, Strategiska institutionen 10), S. 167–177.

Rystad, Göran: Expansion and Social Transformation: Sweden's Great Power Experience, in: Lars Andersson (Hg.): The Vasa Dynasty and the Baltic Region: Politics, Religion and Culture 1560–1660: A Symposium at Kalmar Castle, February 4–6 2000, Kalmar 2003, S. 61–68.

Schilling, Lothar (Hg.): Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine deutsch-französische Bilanz, München 2008 (Pariser historische Studien 79). URL: https://doi.org/10.1524/9783486841329 [2022-02-17]

Schmidt, Peer: Spanische Universalmonarchie oder "teutsche Libertet": Das spanische Imperium in der Propaganda des Dreißigjä

Schmidt, Peer: Die Reiche der spanischen Krone: Konflikte um die Reichseinheit in der frühneuzeitlichen spanischen Monarchie, in: Hans-Jürgen Becker (Hg.): Zusammengesetzte Staatlichkeit in der Europäischen Verfassungsgeschichte. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte im Hofgeismar vom 19.3.–21.3.2001, Berlin 2006 (Beihefte zu "Der Staat", 16), S. 171–196.

Schmidt-Voges, Inken: De antiqua claritate et clara antiquitate Gothorum: Gotizismus als Identitätsmodell im frühneuzeitlichen Schweden, Frankfurt am Main 2004 (Imaginatio borealis 4).

Schmidt-Voges, Inken: Art. "Gotizismus", in: Enzyklopädie der Neuzeit 4 (2006), Sp. 1000–1002. URL: http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_SIM_275191 [2022-02-17]

Strohmeyer, Arno: Ideas of Peace in Early Modern Models of International Order: Universal Monarchy and Balance of Power in Comparison, in: Jost Dülffer u.a. (Hg.): Peace, War and Gender from Antiquity to the Present: Cross-Cultural Perspectives, Essen 2009 (Frieden und Krieg 14), S. 65–80.

Tölle, Tom: Early Modern Empires: An Introduction to the Recent Literature, in: H-Soz-Kult, 20.04.2018. URL: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/2018-04-001 [2022-02-17]

Tuchtenhagen, Ralph: Zentralstaat und Provinz im frühneuzeitlichen Nordosteuropa, Wiesbaden 2008 (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts 5).

Weber, Hermann: Chrétienté et équilibre européen dans la politique du Cardinal de Richelieu, in: XVIIe Siècle 42 (1990), S. 7–16.

Weise, Johannes: Die Integration Schwedisch-Pommerns in den preußischen Staatsverband: Transformationsprozesse innerhalb von Staat und Gesellschaft, München 2005.

Wendehorst, Stephan: Altes Reich, "Alte Reiche" und der imperial turn in der Geschichtswissenschaft, in: Stephan Wendehorst (Hg.): Die Anatomie frühneuzeitlicher Imperien: Herrschaftsmanagement jenseits von Staat und Nation: Institutionen, Personal und Techniken, Berlin u.a. 2015 (bibliothek altes reich 5), S. 17–58. URL: https://doi.org/10.1515/9783486839425.17 [2022-02-17]

Wiebensohn, Anke: Die Integration Wismars in das Herzogtum Mecklenburg 1803, Hamburg 2015 (Schriftenreihe der David-Mevius-Gesellschaft 9).

Zellhuber, Andreas: Der gotische Weg in den deutschen Krieg – Gustav Adolf und der schwedische Gotizismus, Augsburg 2002 (Documenta Augustana 10).

Anmerkungen

- ^ Der terminus technicus "composite state" bzw. "composite monarchy" ist in der Forschung fest etabliert, obwohl inzwischen eine ganze Reihe von plausiblen begrifflichen Alternativen in die Diskussion eingebracht wurde, wie zum Beispiel "conglomerate state" oder auch "polycentric state". In der deutschen Forschung hat sich zusätzlich der Begriff "Mehrfachherrschaft" eingebürgert, im Französischen spricht man auch von der "monarchie plurielle", im Spanischen von der "monarquía compuesta" bzw. "monarquía agregada" und im Schwedischen vom "konglomeratstat". Zur Terminologie: Edelmayer, Personalunion 2009, Sp. 996, zu "konglomeratstat": Gustafsson, Conglomerate State 1998.

- ^ Vgl. vor allem Koenigsberger, Dominium Regale 1986; Koenigsberger, Zusammengesetzte Staaten 1991; Elliott, Composite Monarchies 1992.

- ^ Für einen vergleichenden Blick auf Brandenburg-Preußen und Spanien in der Frühen Neuzeit: Rohrschneider, Außenpolitische Strukturprobleme 2002.

- ^ Ansätze bei Wendehorst, Altes Reich 2015, S. 18f., sowie Tölle, Early modern Empires 2018, S. 13f.

- ^ Vgl. Tölle, Early modern Empires 2018, S. 3.

- ^ Kumar, Visions of Empire, S. 7. Ähnlich Wendehorst, Altes Reich, S. 25f.; mit Fokus auf frühneuzeitliche Imperien Tölle, Early modern Empires 2018, S. 13–26.

- ^ Vgl. Wendehorst, Altes Reich, S. 26f.

- ^ Vgl. Tölle, Early modern Empires 2018, S. 16–24, der folgende definitorischen Merkmale für Imperien aus der Forschungsliteratur ermittelt: 1) expansiver Charakter, 2) Unterscheidung zwischen Zentrum und Peripherie, 3) selektive Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, 4) starke Loyalitäten zwischen Eliten und marginalisierten Gruppen, 5) Integrationskraft charismatischer Personen, 6) ein Mangel an partizipativen Einrichtungen, 7) konfessionelle Unifizierung, 8) historisches/imperiales Sendungsbewusstsein sowie 9) Toleranz gegenüber sprachlicher und ethischer Diversität.

- ^ Vgl. insbesondere Schilling, Absolutismus 2008; Faber, Absolutismus 2017.

- ^ Ausführlich hierzu Rohrschneider, Statthalter 2005; Aznar, À la place du roi 2014.

- ^ Vgl. Pagden, Lords of all the World 1995.

- ^ Grundlegende Studien zur monarchia universalis: Bosbach, Monarchia Universalis 1988; Schmidt, Spanische Universalmonarchie 2001.

- ^ Vgl. Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg 1992, S. 30–63.

- ^ Vgl. Rohrschneider, Zusammengesetzte Staatlichkeit 2008, S. 332–340.

- ^ Eine kritische Betrachtung des Begriffs "habsburgische Umklammerung" bei Burkhardt, Friedenswerk 1998, S. 595.

- ^ Ein illustratives Beispiel hierfür sind die Politischen Testamente der Hohenzollern; vgl. Rohrschneider, Zusammengesetzte Staatlichkeit 2008.

- ^ Jüngst Rohrschneider, Der universale Frieden 2019, außerdem Strohmeyer, Ideas of Peace 2009.

- ^ So zielte die im 17. Jahrhundert von Spanien angestrebte pax austriaca auf eine Friedensordnung ab, die durch die beiden Linien der casa de Austria (Spanien und der Kaiser) dominiert werden sollte. Zum Konzept der pax austriaca: Kampmann, Universalismus und Staatenvielfalt 1994, S. 64; García García, Pax Hispanica 1996, S. 88; Rohrschneider, Der gescheiterte Frieden 2007, S. 31.

- ^ Tölle, Early Modern Empires 2018, S. 30.

- ^ Vgl. Brendecke, Imperium und Empirie 2009.

- ^ Vgl. etwa Jorzick, Herrschaftssymbolik 1998.

- ^ Exemplarisch Wendehorst, Altes Reich 2015, S. 18.

- ^ Neuhaus, Reich 2003, S. 2.

- ^ Härter, Rechtssystem 2015, S. 330.

- ^ Zwar liegen zu beiden Großreichen zahlreiche Studien vor, die die Spezifika der frühmodernen Staatsbildung herausgearbeitet und dabei insbesondere die "zusammengesetzte" Struktur des Herrschaftsverbands berücksichtigt haben. Die bisherige Forschung hat aber die vielfä

- ^ Vgl. insgesamt Burkhardt, Friedlosigkeit 1997.

- ^ Vgl. Duchhardt, Balance of Power und Pentarchie 1997, S. 166–176.

- ^ Ein bekanntes Beispiel: Kennedy, Aufstieg und Fall 1992.

- ^ Zu Gotizismus: Zellhuber, Gotizismus 2002; Schmidt-Voges, Identitätsmodell 2004; Schmidt-Voges, Gotizismus 2006.

- ^ Schweden erstreckte sich 1681 von der dänisch-norwegischen Grenze des schwedischen Kerngebiets über Finnland, Ingermanland, Karelien und Kexholm, außerdem Estland und Livland sowie die südlich der Ostsee im Heiligen Römischen Reich gelegenen Gebiete Vorpommern, Bremen, Verden und Zweibrücken. Auch die Stadt Wismar gehörte ab 1648 zum schwedischen Konglomeratstaat.

- ^ Zur schwedischen Expansion: Rystad, Expansion 2003; Roberts, Experience 1992, S. 1–42; Olesen, Struggle 2016. Besonders zu den schwedischen Kolonien: Fur, Colonialism 2006.

- ^ Vgl. Roberts, Experience 1992.

- ^ Lediglich der nördlich der Peene gelegene Teil Vorpommerns und die Stadt Wismar blieben dem Königreich neben den auf der skandinavischen Halbinsel 1658/1660 erworbenen Gebieten Skåne, Blekinge und Trondheims län erhalten. Vorpommern schied 1815 aus dem schwedischen Konglomeratstaat aus, die Stadt Wismar faktisch bereits 1803. Vgl. Wiebensohn, Integration 2015; Weise, Integration 2005; Jörn, Löwen 2019. Schweden verzichtete 1903 darauf, Wismar aus der mecklenburgischen Pfandschaft auszulösen.

- ^ Roberts, Experience 1992, S. 2.

- ^ Vgl. Eng, Väldet 2001, S. 238–247.

- ^ Schmidt-Voges, Gotizismus 2006, Sp. 1000.

- ^ Zum Zerfall der Kalmarer Union und zur Bildung Schwedens als unabhängiges Königreich: Gustafsson, Riken 2000.

- ^ Vgl. Schmidt-Voges, Identitätsmodell 2004, S. 254–262; Zitat nach S. 262.

- ^ Vgl. Schmidt-Voges, Identitätsmodell 2004, S. 266–271.

- ^ Vgl. Ahnlund, Dominium, S. 118.

- ^ Vgl. Ahnlund, Dominium , S. 118f.

- ^ Vgl. Goetze, Besatzung 2016, S. 17–21; Lundkvist, Kriegs- und Friedensziele 1988; Lundkvist, Friedenskonzeptionen 1998.

- ^ Vgl. Ågren, Reduktion 1973; Goetze, Pluralism 2021.

- ^ Vgl. Loit, Konzeption 1985.

- ^ Tuchtenhagen, Zentralstaat 2008, S. 27.

- ^ Tuchtenhagen, Zentralstaat 2008, S. 27.

- ^ Tuchtenhagen, Zentralstaat 2008, S. 24.

- ^ Eng, Väldet 2001, S. 251.

- ^ Art. X,9 Instrumentum Pacis Osnabrugensis, in: Oschmann, Acta Pacis Westphalicae 1998, Nr. 18, S. 135.

- ^ Vgl. Goetze, Auftreten 2015; Goetze, Desintegration 2019; Goetze, Feinde 2019; Goetze, Particulier-Interesse 2020.

- ^ Eng, Väldet 2001, S. 251–253.

- ^ Eng, Väldet 2001, S. 247–249.

- ^ Tuchtenhagen, Zentralstaat 2008, S. 95–101.

- ^ Rystad, Empire-Building 1999, S. 172.

- ^ Für einen Überblick: Gil Pujol, Visió europea 1995; Schmidt, Reiche 2006; Rivero Rodríguez, Monarquía 2017; Kumar, Visions of Empire 2017, S. 145–212; zum Folgenden Rohrschneider, Außenpolitische Strukturprobleme 2002, S. 59–64; Rohrschneider, Der gescheiterte Frieden 2007, S. 32–50.

- ^ Zum Herrschaftsbereich des spanischen Königs zählten Kastilien, León, Navarra, Portugal und Aragón (mit Valencia, der Grafschaft Barcelona, den Balearen sowie den italienischen Besitzungen Aragóns, nämlich Sardinien, Neapel und Sizilien), ferner Mailand, der Stato dei Presidi, die Spanischen Niederlande, die Franche Comté und – last but not least – die außereuropäischen Besitzungen.

- ^ Vgl. Burkhardt, Imperiales Denken 1999.

- ^ Eine kurze Beschreibung seines Lebens und Werks bei Rohrschneider, Der gescheiterte Frieden 2007, S. 145–152, dort auch weitere bibliographische Hinweise; jüngst auch Monostori, Saavedra Fajardo 2019.

- ^ Bildlich untermalt wurde dies mit einem nach oben geschossenen Pfeil, der an einem bestimmten Punkt unausweichlich den Weg nach unten nehmen wird. Vgl. Saavedra Fajardo, Empresas políticas 1999, S. 705.

- ^ Vgl. Rohrschneider, Der gescheiterte Frieden 2007, S. 32–43. In diesem Kontext sind die Reformvorschläge der sogenannten "Arbitristas" hervorzuheben; jüngst Rauschenbach, Reforming 2016.

- ^ Die Erfahrung zeige, heißt es in einem Brief Philipps IV. aus dem Jahr 1626, dass die Anhäufung und Behauptung so vieler Königreiche und Herrschaften unter einer Krone nicht ohne Krieg vonstattengehen könne. Vgl. Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, Planteamientos hegemónicos 1970, S. 93.

- ^ Vgl. Rohrschneider, Der gescheiterte Frieden 2007, S. 37f.

- ^ Vgl. Rohrschneider, Der gescheiterte Frieden 2007, S. 38–40.

- ^ Verwiesen sei zum Beispiel auf entsprechende Überlegungen des Bischofs und zeitweiligen Vizekönigs von Neuspanien, Juan de Palafox y Mendoza (1600–1659). Vgl. Jover Zamora, Conceptos 1950, S. 144.

- ^ Zur Haltung Richelieus: Weber, Chrétienté 1990, S. 9.

- ^ Vgl. Álamos de Barrientos, Discurso 1990, S. 45.

- ^ Vgl. Gracián, Obras 1969, S. 277.

- ^ Zum gran memorial: Elliott, Memoriales 1978, S. 49–100.

- ^ Vgl. Elliott, Olivares 1986, S. 244–277.

- ^ Vgl. Parker, Global Crisis 2014, S. 254–290.

- ^ Vgl. Rohrschneider, Der gescheiterte Frieden 2007, S. 205.

- ^ Vgl. Rohrschneider, Der gescheiterte Frieden 2007, S. 291f.

- ^ Text in: González Palencia 1946, S. 705–1068.